“멈춰선 지하철, 멈추지 않는 출근길”…전장연 시위가 바꾼 아침의 풍경

요즘 서울 지하철을 타는 사람들에겐 ‘혹시 오늘도?’라는 작은 긴장이 먼저 떠오른다. 예전엔 시간표만 확인하면 됐지만, 이제는 시위 공지와 무정차 안내까지 살피는 출근이 일상이 됐다. 사소해 보이는 동선의 수정 안에는, 도시가 한 사회적 쟁점을 통과하는 방식이 담겨 있다.

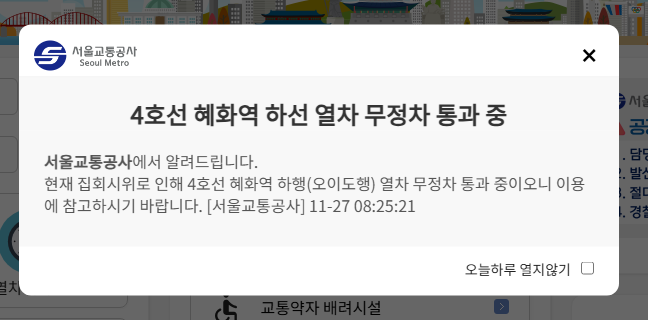

27일 오전, 서울 지하철 4호선 혜화역 하행(오이도행) 승강장에는 열차가 멈추지 않았다. 서울교통공사는 공식 홈페이지를 통해 “4호선 혜화역 하선 열차 무정차 통과 중”이라며 이용자의 주의를 당부했다. 전광판에 뜬 짧은 문장은 곧장 수많은 사람의 출근 경로를 바꾸는 신호가 됐다.

이날 혜화역 하행 열차가 서지 않은 이유는 전국장애인차별철폐연대, 전장연의 시위 때문이다. 전장연은 장애인 권리 예산 보장 등을 요구하며 연일 지하철 출근길 선전전을 이어가고 있다. ‘포체투지’로 이름 붙인 시위는 어느새 51일 차에 들어섰다. 출근 시간대 지하철역은 더 이상 단순한 이동 통로가 아니라, 피켓과 방송, 안내문이 뒤섞인 거리의 광장이 되고 있다.

이런 변화는 다른 역에서도 반복되고 있다. 9호선 국회의사당역 승강장에서는 장애인권리예산·입법 보장을 촉구하는 출근길 피켓 시위가 17일째 이어지는 중이다. 출근길 직장인들은 에스컬레이터 옆을 지나며 피켓 문구를 흘끗 읽거나, 이어폰을 잠시 빼고 마이크 소리를 듣기도 한다. 누구는 서둘러 발걸음을 옮기고, 누구는 사진을 찍어 지인과 대화를 나눈다.

전장연이 문제 삼는 지점은 내년도 나라살림의 구체적 항목이다. 이들은 국회로 넘어간 2026년 정부 예산안에 장애인권리예산이 충분히 반영되지 않았다고 지적하고 있다. 예산서의 숫자는 많은 시민에게 여전히 추상적이지만, 지하철이 멈추거나 그냥 지나가는 경험은 매우 구체적이다. 그러다 보니 ‘예산’이라는 단어가 처음으로 개인의 하루와 맞닿는 감각을 주기도 한다.

실제로 기자가 만난 직장인들은 불편함과 이해 사이에서 복잡한 마음을 털어놓았다. 혜화역 인근에서 근무하는 한 시민은 무정차 통과 소식을 보며 “돌아가야 해서 짜증이 났다가도, 왜 이런 방식까지 쓰게 됐을까 생각이 들었다”고 표현했다. 지하철을 타는 몇 분의 불편함과, 평생 교통 접근성에서 배제돼 온 사람들의 시간을 떠올리게 된다는 얘기였다.

전문가들은 이런 장면을 ‘도시의 갈등이 생활 언어로 번역되는 과정’이라고 바라본다. 정책과 제도는 보통 먼 이야기로 느껴지지만, 출근길의 변화는 그 거리를 좁힌다. 누군가는 시위를 반대하고, 또 누군가는 지지하지만, 어쨌든 많은 시민이 장애인의 이동권과 권리 예산에 대해 입을 열기 시작했다는 점에서, 삶의 층위가 하나 더해졌다고 해석한다.

댓글 반응도 엇갈린다. “갇혀 사는 사람들의 목소리가 결국 이렇게 들리는구나”라는 공감의 글도, “나도 하루하루가 전쟁인데 왜 나부터 불편해야 하냐”는 피로감 섞인 반응도 함께 쌓인다. 그만큼 이 문제는 개인의 피로와 사회적 연대감이 정면으로 부딪히는 자리에서 논의되고 있다.

도시에서 이동은 곧 삶의 기본선이다. 누군가에겐 한 정거장 돌아가는 선택이지만, 또 다른 누군가에겐 평생 한 번도 제대로 서지 못했던 승강장에 ‘멈춰 서는 열차’를 바라보는 일일 수 있다. 혜화역의 무정차 통과 안내문은 그래서 단순한 교통 정보가 아니라, 우리 사회가 어떤 속도로, 누구와 함께 움직일지를 묻는 질문처럼 다가온다.

작고 사소한 선택처럼 보이는 경로 변경이지만, 우리 삶의 방향과 서로를 대하는 태도는 그 안에서 조금씩 바뀌고 있다. 지하철이 잠시 멈추지 않는 이 아침, 누구의 속도에 맞춰 도시를 움직이게 할 것인지에 대한 대답은, 매일 같은 시간 승강장에 서는 우리의 마음속에서 조용히 만들어지고 있다.