“의약품 중대 이상사례 12.9%”…정부, 피해구제 제도 한계 노출

의약품 부작용 중 중대한 건강 피해를 유발하는 ‘중대 이상사례’가 최근 11년 사이 올해 가장 높은 비율을 기록했다. 정부가 2014년부터 도입한 의약품부작용 피해구제 제도 역시 낮은 국민 인지도와 절차적 한계로 인해 실효성 있는 구제로 이어지지 못하는 상황이다. 업계는 중대 이상사례 발생이 방치될 경우 국민 신뢰 및 산업 경쟁력에 악영향을 줄 수 있다고 분석한다.

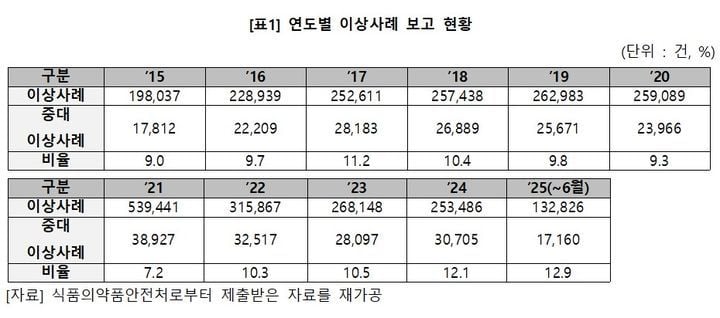

국회 보건복지위원회 박희승 더불어민주당 의원실에 따르면, 2015년부터 올해 6월까지 보고된 의약품 이상사례는 296만8865건에 달한다. 이 중 사망이나 심각한 장애, 입원 치료 등 중대 이상사례는 약 29만건으로 전체의 9.8%를 차지했다. 특히 올해 상반기 기준 중대 이상사례 비율이 12.9%까지 치솟으며 2014년 제도 도입 이후 최대치를 기록했다. 중대 이상사례에는 사망, 생명 위협, 입원 기간 연장, 중대한 장애, 선천성 이상, 약물의존성 등 복합적 위험이 포함된다.

의약품 부작용 피해구제 제도는 정상 복용에도 불구하고 중대한 피해를 입은 환자나 유족을 대상으로 보상급여를 지급하는 시스템이다. 지난 8년간 피해구제 인정건수는 1207건, 인정률은 83.6%에 달한다. 지급 금액은 188억6500만원으로, 사망 124건·장애 38건·진료 921건 등 다양하게 분포됐다. 피해조사의 전문성은 높지만, 피해자 입증 부담과 인지도 부족 등이 제도 이용에 걸림돌로 꼽힌다.

특히 2022년 국민 인지도 조사 결과, 30~40대의 해당 제도 인식률이 42%대에 머무는 등 적극적 신고와 지원 이용에 한계가 있었다. 현행 인과관계 조사는 약물역학조사를 통해 진행되나, 대부분의 환자와 유족이 사실상 직접 입증에 나서기는 어렵다는 지적이 계속된다.

전문가들은 체계적 인과관계 조사 강화와 피해구제급여 제도 홍보 확대 필요성을 강조한다. 미국·유럽 등 주요 선진국에서는 이상사례 실시간 보고 및 데이터 기반 정밀 평가 체계를 도입, 피해 발견과 보상까지의 시간을 획기적으로 단축하고 있다. 의약품 안전 관리와 환자권익 보호를 위한 국가 시스템 고도화는 글로벌 경쟁과 신약개발 가속화 시대에 필수라는 평가도 나온다.

정책적으로는 피해 구제급여 확대, 피해 입증부담 완화, 이상사례 데이터 통합 관리 등 다층적 지원방안이 논의되고 있다. 업계와 의료계는 “중대 부작용 사례가 방치될 경우 산업 전반의 신뢰 확보에 치명적일 수 있다”며 “적극적 피해구제와 인식 제고가 필요하다”고 주문했다.

산업계는 이번 중대 이상사례 비율 급증과 피해구제의 낮은 인지도 현실이 제도 개선의 분기점이 될지 주시하고 있다. 기술과 윤리, 제도의 균형이 의약품 안전관리와 바이오 혁신의 핵심 조건이 될 전망이다.