“생물학적 나이·건강 위험 동시 예측”…서울대병원·네이버, AI 성과 주목

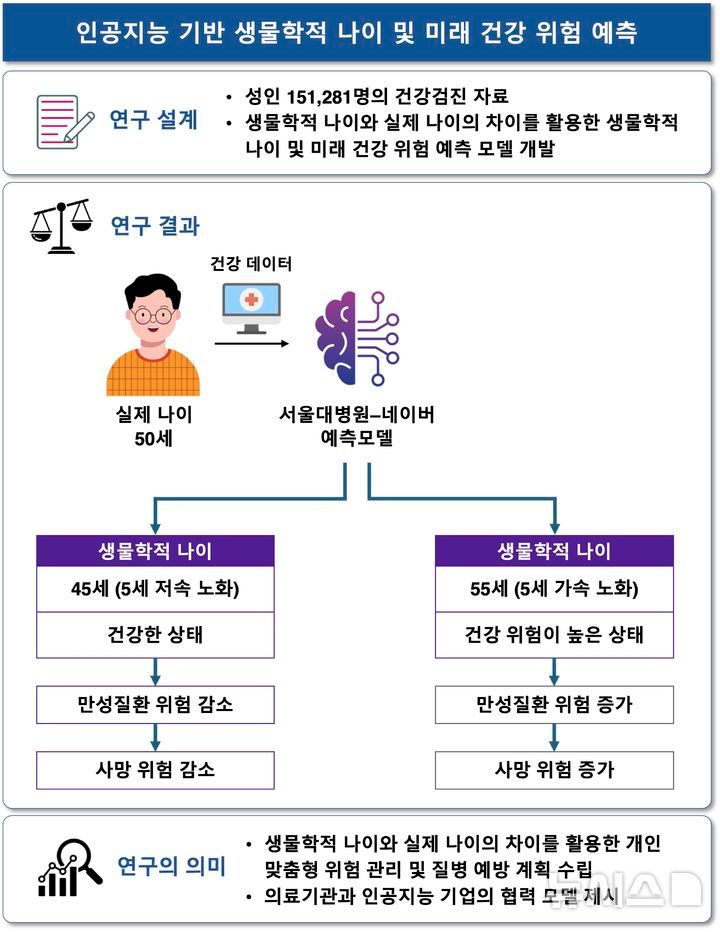

생물학적 나이와 건강 위험을 통합 평가하는 인공지능(AI) 기술이 정밀의료 패러다임의 변화를 이끌고 있다. 서울대병원과 네이버는 약 15만 명의 건강검진 데이터를 트랜스포머(Transformer) 기반 딥러닝 구조에 적용, 개인의 생물학적 나이(Biological Age, BA)와 미래 질병·사망 위험을 동시 예측하는 AI 모델 개발 성과를 7일 공개했다. 업계는 이번 연구를 데이터 기반 맞춤형 질병 예방 경쟁의 전환점으로 주목하고 있다.

이번 AI 모델 개발은 서울대병원 강남센터에서 2003년부터 2020년까지 수집한 15만1281명의 대규모 건강검진 데이터를 바탕으로 이뤄졌다. 해당 데이터에는 신체·혈액·소변·폐기능 검사, 질병 및 사망 여부 등 의료정보가 포함됐다. 연구진은 혈당·혈압·콜레스테롤 등 핵심 지표별로 정상, 질환 전단계, 질환군을 분류하고, 트랜스포머 구조 딥러닝 알고리즘을 적용해 다중 변수의 상호 관계와 미래 건강위험을 정밀 분석했다.

트랜스포머 딥러닝은 기존의 선형·회귀 기반 예측 방식과 달리 수십여 항목의 건강 지표를 동시에 고려, 복잡한 패턴을 모사하는 것이 강점으로 꼽힌다. 특히, 연구팀은 남녀의 생리적 차이를 반영한 별도 성별별 모델 결합, 질병 이력과 사망 데이터 병합 학습 등의 고도화 전략으로 기존 AI 모델 대비 건강 상태 분류와 사망 위험 예측 정확도를 대폭 개선시켰다. 기존 모델이 주로 건강인의 데이터를 활용해 만성질환 적용에 한계가 있었다면, 이번 AI는 실제 환자·고위험군에서도 생물학적 나이와 사망위험도라는 복수 관점을 동시 확보하게 됐다.

시장성과 실효성 면에서 이번 AI 모델은 개인의 건강 상태를 구체적으로 수치화(BI와 실제 나이 차이, BA–CA 갭)해 추가적인 검진이나 조기 개입이 요구되는 환자군을 가려낸다. 연구진이 제시한 분석 결과, BA–CA 값이 1을 초과하는 ’비건강군’은 정상군 대비 사망 위험이 통계적으로 높았으며, 생존 분석(Kaplan–Meier)에서도 뚜렷한 차이를 보였다. 기존의 생물학적 나이 모델과는 달리 만성질환·고위험군 구별이 일관되게 가능해, 임상 현장의 맞춤형 예방·관리 전략에 크게 기여할 수 있을 것으로 보인다.

글로벌 헬스케어 업계에서는 이미 정밀의료, 개인화 건강분석에 AI 도입 경쟁이 치열해지는 상황이다. 미국 NIH, 영국 NHS의 대규모 유전체 기반 건강 평가, Google/DeepMind 등 주요 기관의 AI 건강예측 프로젝트가 본격화됐지만, 실제 임상·사망 데이터를 결합한 트랜스포머 기반 모델 대중화는 초기 단계에 머물러 있다. 이번 연구가 산업 실증 및 의료 현장 도입에 한층 가까워진 성과로 평가되는 이유다.

국내 실정에서는 개인정보 보호, 의료 알고리즘 신뢰성, 환자별 장기 추적 데이터 활용 허용 등 정책·규제 이슈가 남아있다. 현행 규정은 AI 기반 진단·예측 시스템의 임상 도입, 정보 활용 범위 등에 대한 엄격한 기준을 둬, 향후 식약처와 복지부 심사, 관련 AI 의료기기 인증 과정 등에서 제도적 검증이 이뤄질 전망이다.

전문가들은 “질병 이력과 사망 정보를 동시 반영한 트랜스포머 AI의 상용화가 맞춤형 정밀의료 시대의 전환점이 될 것”이라며 산업·의료 현장 전반에서의 실수요 확장성을 기대하고 있다. 산업계는 이번 AI 기술이 실제 의료 현장에 얼마나 빠르게 안착할지 지켜보고 있다.