“전산망 복구율 40.1%”…정부, 재난 인프라 정상화 가속

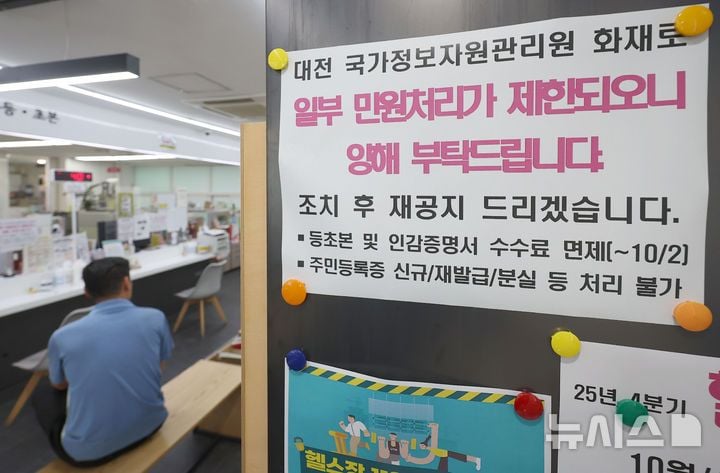

대규모 전산망 장애 이후 국가정보자원관리원이 관리하는 정부 정보시스템 복구가 속도를 내고 있다. 13일 행정안전부 중앙재난안전대책본부에 따르면, 전산망 장애 발생 18일 만인 이날 오후 9시 기준 709개 시스템 중 284개가 정상화돼 복구율은 40.1%를 기록했다. 주민등록증 모바일 확인서비스 등 주요 공공 서비스가 단계적으로 복구되고 있어, 재난 발생 이후 IT 인프라의 신속한 회복력이 산업적 의미로 주목된다. 업계는 이번 복구가 “공공 정보 인프라 회복력 경쟁”의 분기점이 될 수 있다고 본다.

장애 원인인 전산실 화재로 물리적 인프라에 심대한 타격을 입은 상황이었지만, 정부는 중요도에 따라 분류한 1~4등급 시스템 중 1등급(국가 핵심 서비스) 77.5%, 2등급 51.5%, 3등급 45.2%, 4등급 29.4%를 각각 정상화했다. 복구 단계에서는 분진 제거와 전원공사 등의 물리적 복구가 병행되었으며, 일부 시스템은 대구센터나 하위 전산실로의 이전, 신규 장비 설치 등의 유연한 배치로 복구가 진척되고 있다.

특히 분진 및 화재 피해가 큰 일부 시스템은 기존 인프라 한계 극복을 위해 대구센터 우회, 민간 클라우드 운영사와의 협업을 통한 이전 등 이중화 전략도 추진 중이다. 이번에 복구 대상으로 선정된 20개 시스템 역시 협의 결과 및 향후 우선순위에 따라 대구센터로의 이관이 결정됐다. 정부는 15일 이후 복구 속도가 더 빨라질 것으로 예상하고 있다.

이번 장애는 정보시스템의 중요도 분류에 따른 단계별 복구 정책과, 클라우드 및 이원화 전략의 현실적 실효성을 재확인하는 계기가 된 것으로 평가된다. 미국이나 일본 등 정보통신산업이 선진화된 국가에서도 화재·자연재해 등 인프라 위기 시 이중화, 원격 복구 체계 구축이 핵심 과제로 부상한 전례가 있다는 점도 시사점을 준다.

정부는 식별된 시스템별 복구 진척 현황을 투명하게 공개하는 한편, 민간과 협력해 하드웨어 피해 시스템 이전을 신속 진행하고 있다. 재난대응 정보시스템의 복원력, 유연성에 대한 강화 요구와 함께, 클라우드 이전 확대를 통한 장기적 재난 안전성 확보가 정책·산업 양측에서 제기되고 있다.

전문가들은 “공공 전산 인프라 복구와 이중화 전략이 실제로 작동하는 과정을 이번 사례가 보여줬다”며 “향후 중앙-지방 데이터센터 분산, 민간 클라우드 서비스와의 고도화된 협업이 디지털 국가 인프라 경쟁력의 기준점이 될 가능성도 있다”고 진단했다. 산업계는 향후 재난 대응 전략과 정책 개선이 기술 발전과 병행할 수 있을지 주목하고 있다.