“소두증 유전자 142개 규명”…국내 연구진, 신경발달장애 진단 새 전기

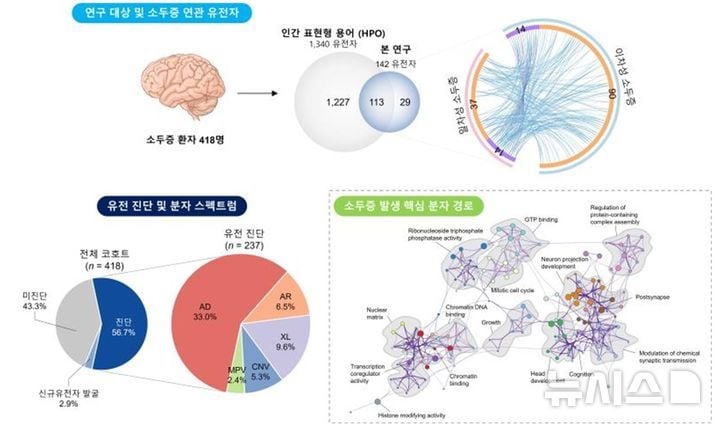

대규모 유전체 분석 기술이 신경발달장애 동반 소두증의 진단 패러다임을 바꾸고 있다. 국내 연구진은 정밀한 전장 엑솜 유전체(Whole Exome Sequencing) 빅데이터를 기반으로, 소두증 환자와 가족 1050여 명의 유전적 스펙트럼을 해독해 56.7%의 진단 성공률을 기록했다. 업계와 의료계는 미확진 환자에 대한 맞춤형 진단과 원인 규명의 새로운 전기가 마련됐다고 분석한다.

채종희 서울대병원 임상유전체의학과 교수, 윤기준 KAIST 생명과학과 교수, 윤지훈 강남세브란스병원 교수들이 이끄는 공동연구팀은 28일, 소두증과 연관된 142개 유전자와 신규 후보유전자 12개를 발굴했다고 밝혔다. 특히 SMPD4 등 기존에 규명되지 않았던 29개 유전자가 새롭게 확인됐으며, 가족력에 기초한 유전체 분석 사례를 통해 실제 유전 상담과 착상 전 진단에 활용된 점이 주목된다.

소두증은 연령별 평균 두위보다 2표준편차 이상 작은 머리 크기를 보이는 신경계 질환으로, 1300여 개 유전자 관여가 알려졌으나 뚜렷한 원인 규명에 한계가 있었다. 이번 연구에서는 일차성(선천적)과 이차성(후천적) 소두증의 발생 경로가 각기 다름을 유전체 수준에서 규명했다. 일차성 소두증에선 DNA 손상 반응, 세포 분열 등 초기 뇌 발달 모듈이, 이차성 소두증에선 신경 성숙 후반 경로가 유의미하게 관여하는 것으로 분석됐다.

또한 뇌 오가노이드(줄기세포 유래 인공 뇌조직) 모델로 RTFl, ASAP2 등 신규 후보 유전자의 기능을 검증한 결과, 해당 유전자 결핍 시 신경 전구세포(뇌 세포의 전구단계 세포) 증식이 감소하는 주된 병리 기전이 밝혀졌다. 이는 소두증 환자 맞춤형 진단뿐 아니라, 향후 치료제 타깃 발굴에도 단초를 제공할 전망이다.

국내외적으로 희귀 유전 질환 정밀진단 시장은 미국 NIH, 영국 NHS 등 선진국을 중심으로 유전체 분석의 임상 적용이 빠르게 확대되고 있다. 최근엔 빅데이터 기반 유전자 해석 정확도와 원인 유전자 추가 규명이 성패를 가르는 중점 과제로 부각되고 있다.

한편 이번 성과는 유전체 분석의 임상 적용 확대 및 진단 가이드 라인 마련 측면에서도 의미가 있다. 유전체 데이터 활용 확대와 함께, 맞춤형 치료제 개발을 위한 기초 데이터로서 정책적·윤리적 검토와 추가 인증 논의도 진행 중이다.

연구를 이끈 채종희 교수는 “실제 환자 머리둘레 데이터와 대용량 유전체 분석을 융합한 국내외 첫 사례로, 뇌 기능 및 구조 발달에 관여하는 유전자 네트워크를 밝힐 수 있었다”며 “이 데이터들이 쌓이면 맞춤형 치료제 및 신경발달 질환 조기 예측 모델 개발도 속도가 붙을 수 있다”고 설명했다. 윤기준 KAIST 교수는 “줄기세포 유래 오가노이드 기반으로 후보 유전자의 실제 뇌발달 과정 기여도를 확인했다”며, “임상과 기초연구 융합 성과로, 차세대 뇌 신경치료 연구로도 이어질 것”이라고 말했다.

산업계는 이번 기술이 실제 시장에 안착할 수 있을지 주시하고 있다. 기술과 윤리, 산업과 제도 간 균형이 새로운 성장의 조건이 되고 있다.