“유튜브발 국가보안법 위반 정보 급증”…심의 멈춘 사이 불법유통 심각

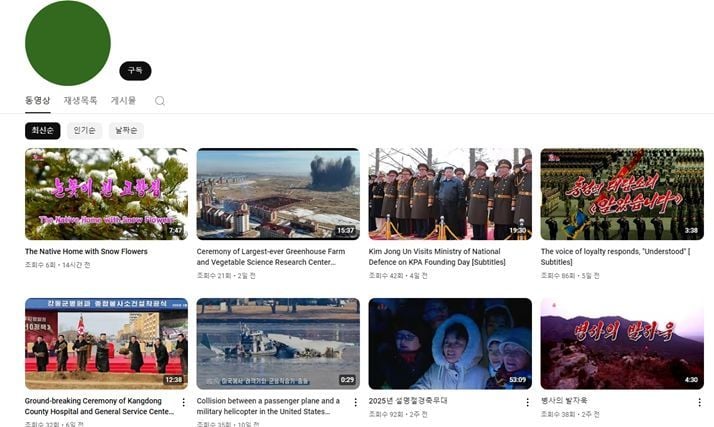

북한 체제를 찬양하거나 김일성 일가를 미화하는 온라인 불법정보가 최근 5년간 1만건을 돌파하며 악성 정보 유통의 심각성이 다시 부각되고 있다. 특히 국가보안법 위반 정보 차단 심의가 올해 6월 이후 멈춰선 가운데, 유튜브 등 해외 플랫폼을 통한 불법정보 유입이 빠르게 증가해 산업계와 정책당국 모두 우려를 표하고 있다. 업계는 이번 상황을 ‘온라인 불법정보 통제의 분기점’으로 보고 있다.

최수진 국민의힘 의원이 14일 방송미디어통신위원회로부터 제출받은 최근 5년간의 자료에 따르면, 국가보안법 위반 불법정보에 대한 심의·제재 건수는 1만833건에 달했다. ‘반국가단체(북한) 체제 찬양’, ‘일방적 주장 선전·선동’, ‘김일성 일가 미화’ 등은 국가보안법상 엄격히 금지되는 정보 유형에 해당한다. 정보통신망법에 따라 이러한 불법정보와 청소년 유해정보는 방심위의 사후 심의를 거쳐 삭제·차단 조치가 내려져왔지만, 6월부터는 방송미디어통신심의위원회 조직 공백으로 조치가 중단됐다.

플랫폼별로 분석하면 유튜브의 불법정보 유통이 폭발적으로 늘어나고 있다. 2020~2021년에 각각 36건, 35건에 그치던 심의 건수가 2022년 255건, 2023년 427건으로 늘더니, 지난해에는 1124건으로 3배 가까이 치솟았다. 글로벌 동영상 플랫폼 특성상 국내 거버넌스만으로는 대응에 한계가 있다. 연간 2000여건 안팎이던 전체 국가보안법 위반 심의 제재는 방미심위 미구성과 동시에 올해 6월까지 610건에 그쳐 심의 공백이 노출되는 모양새다.

특히 최근 대전 국가전산망 화재로 인해 방통위의 국가보안법 위반 정보 관련자료와 심의 요청 내역이 통째로 소실될 위험도 제기된다. 데이터 보존 및 관리 역량이 곧 국가 차원의 사이버 안보 경쟁력이 된 현 상황에서는, 신속한 시스템 복구와 재발 방지 대책도 절실하다는 지적이다.

규제 시스템 측면에서도 정보통신서비스 제공자에 대한 신속한 시정요구와 국제 협력 모델 개발이 과제로 꼽힌다. 미국, 유럽 사례와 비교하면 글로벌 플랫폼 대응 총량이나 국가간 데이터 삭제 공조 수준에서 여전히 미흡한 측면이 있다. 전문가들은 “심의기능 복원과 디지털 정보통제 체계 강화가 필요한 시점”이라고 분석했다.

최수진 의원은 “명예훼손, 해킹, 도박, 국가보안법 위반 등 불법정보는 국민 안정과 직접적으로 연결되는 사안”이라며 “방미심위 심의기능 정상화가 시급하다”고 강조했다.

산업계와 정부는 유튜브 등 글로벌 플랫폼에서의 불법정보 확산 차단과 법·제도의 실효적 운영 방안 마련을 둘러싼 논의를 본격화하고 있다. 결국 플랫폼 시장의 확장 속도를 따라가며, 보안·정보 규제 체계의 고도화가 중요한 숙제로 대두되는 모습이다.