“BRF2 변이, 희귀질환 연결고리”…국내 연구진, 세계 첫 분자기전 규명

BRF2 유전자 돌연변이가 희귀 면역질환과 발달장애, 림프종의 원인임을 국내 연구진이 처음으로 밝혀냈다. 난치 희귀질환에 대한 분자적 진단과 새로운 치료법 개발의 단초로, 의료·유전체 분야의 패러다임 전환점으로 평가된다. 채종희 서울대병원 임상유전체의학과 교수, 김근필 중앙대 생명과학과 교수 공동팀은 BRF2 변이가 면역결핍, 다기관 기형, 지적 장애, 림프종 등 복합질환을 야기한다는 사실을 세계 최초로 규명했다고 밝혔다. 원인을 알 수 없어 진단과 치료 모두 막막했던 환자와 가족에게 무려 16년 만에 분자 수준의 해답을 제시했다. 업계는 이번 성과를 희귀질환 분야 ‘표적 치료제 경쟁’의 분기점으로 보고 있다.

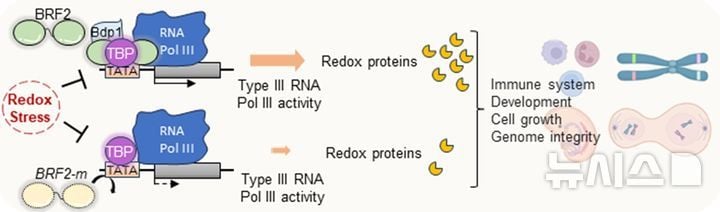

이번 연구는 세포의 정상 기능에 필수적인 BRF2 유전자의 상염색체 열성 돌연변이가, 단백질 전달 핵심인 셀레노시스테인 tRNA(SeCys tRNA) 합성을 방해함을 3차원 구조, 단일세포 RNA 시퀀싱 등 정밀 기법으로 구체적으로 보였다. 기존 신경발달·면역계 질환은 유전적 원인 규명이 매우 드문 영역이었다. 특히 BRF2 변이는 유전자 복합체 형성 저해로 항산화 단백질(GPX4, GPX1) 발현 저하까지 연쇄적으로 일으켜, 활성산소에 의한 세포 손상 및 면역·발달 전반에 문제를 촉발하는 것이 확인됐다. 기존 유전체 기반 진단법이나 면역치료로도 설명되지 않던 메커니즘을 새롭게 밝혀낸 셈이다.

실제 손상된 세포에 항산화물질(셀레늄)을 보충한 결과 GPX4 단백질 회복이 관찰됐다. 이는 희귀질환 환자 맞춤 치료에 실질적인 의약품 개발 가능성을 시사한다. 미국, 유럽 등 주요국도 유전체 기반 희귀질환 진단·치료 플랫폼 경쟁에 집중하는 가운데, 이번 연구 성과는 국내 유전체의학 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 신호탄으로 평가된다.

다만 약물치료·유전자치료 상용화까지는 식약처·FDA 등 엄격한 임상 검증과 데이터 축적이 선행돼야 한다. 유전자 변이 해석과 환자 안전성, 장기 추적 데이터 기준 등 의료윤리 확보도 과제로 남아 있다.

전문가들은 환자 맞춤형 희귀질환 연구의 임상 적용까지, 유전체 분석 역량과 임상 협력이 동시에 뒷받침돼야 한다는 점에 주목한다. 채종희 서울대병원 교수는 “임상·생명과학·환자 가족이 오랜 기간 다학제적 협업으로 치료 단초를 마련한 데 의미가 크다”며 “치료 가능 표적 발굴과 희귀질환 진단의 패러다임 전환으로 이어질 가능성도 있다”고 진단했다. 산업계는 이번 BRF2 유전자 연구가 향후 희귀질환 신약개발과 유전자 치료제 시장 지형에 어떤 변화를 가져올지 주목하고 있다.