“신의료기술, 시장 우선 허용 논란”…환자단체 “후평가 위험” 제기

정부가 식약처 인허가를 받은 신의료기술을 시장에 우선 진입시키고, 사후 평가하는 ‘선진입·후평가’ 제도 전환을 추진하면서 의료계와 환자 단체의 논란이 확산되고 있다. 보건복지부는 최근 가상·증강현실, 나노기술, 인공지능 등 첨단의료기술의 시장 진입 장벽을 낮추기 위해 신의료기술평가에 관한 규칙 일부개정안을 입법예고했다. 개정안은 의료기기 허가 과정에서 안전성이 검증된 제품에 한해 신의료기술평가를 일정 기간 유예하고 시범 적용을 먼저 허용하는 게 골자다. 업계에서는 기존 사전 규제가 시장 진입을 늦춰 기술 혁신에 장애가 됐다는 점을 들어, “글로벌 수준의 혁신 생태계 조성 분기점”이라고 평가한다.

다만 환자 단체들은 강하게 반발하고 있다. 한국중증질환연합회와 한국YWCA연합회 등은 “국민 생명을 실험 대상으로 삼을 수 없다”며 즉각적인 폐기를 요구하는 성명을 발표했다. 이들은 신의료기술평가 제도가 과제 심의와 임상 근거를 기반으로 국민 건강을 보호해온 가장 기본적인 안전 방패였다는 점을 강조한다. 특히 최대 3년간 시범 적용 후 사후평가로 전환할 경우, 부작용 발생 이후에야 조치가 이뤄질 수 있다는 점, 직권 평가 제도 역시 실제 작동 보장이 불확실하다는 점을 우려한다.

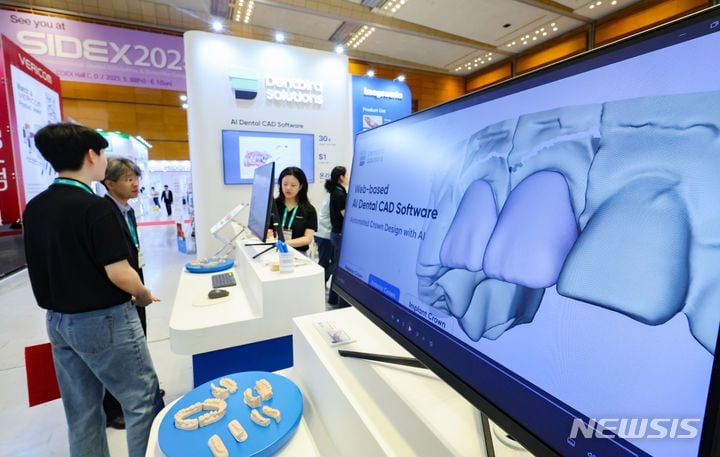

기술적 측면에서는 인공지능, 나노 소재 등 신의료기술의 임상 활용 범위 확대가 예상된다. 의료현장에서는 빅데이터 기반 진단, 환자 맞춤형 치료 등 신속한 서비스 확산이 기대된다는 목소리도 나온다. 실제 미국, 유럽 등 일부 국가에서는 규제 샌드박스(실증 특례) 등을 통해 신의료기술 적용 영역을 확대하는 움직임도 있다. 다만 국내 현실에서는 의료기기 허가와 치료법 평가 절차가 별개로 운영돼 왔고, 임상 효과와 장기적 안전성에 대한 선 검증 원칙이 강조돼 왔다.

정부는 “시장 진출 혁신과 환자 안전 사이의 균형을 찾겠다”는 방침이나, 업계 내부에서도 신속성 강화와 국민 건강권 보장의 접점을 두고 이해관계가 치열하게 맞서고 있다. 전문가들은 “기술의 첫 시장 진입 이후에도 실시간 안전성과 효과 데이터 확보 체계가 뒷받침돼야 한다”며, “의료기술 혁신의 속도보다 환자 보호가 정책 설계의 최우선 가치가 돼야 한다”고 분석했다. 산업계는 이번 정책 변화가 실제로 현장에 안착할지, 그리고 국민 신뢰를 얼마나 확보할 수 있을지에 촉각을 곤두세우고 있다.