“철-크롬 흐름전지 수명 개선”…UNIST, 대용량 ESS 신뢰성 높인다

철과 크롬을 기반으로 한 차세대 흐름전지의 수명이 크게 늘어났다. 이 기술은 폭발 위험을 최소화하며 신재생에너지 발전의 패러다임을 바꿀 수 있다는 평가가 나온다. 울산과학기술원(UNIST)이 이끄는 연구팀이 전해질 조성을 새롭게 설계해 고출력과 장수명을 동시에 구현하는 데 성공했다. 업계는 이번 성과를 대용량 에너지저장장치(ESS) 시장 판도 변화의 전환점으로 보고 있다.

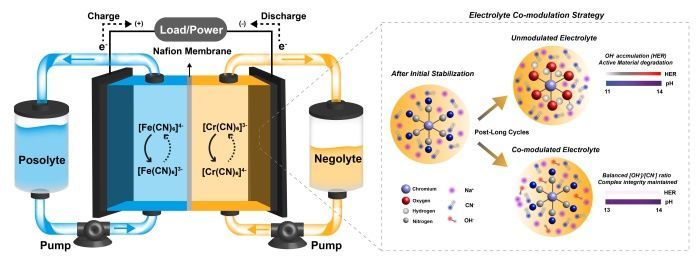

연구는 UNIST 이현욱 교수, 한국과학기술원(KAIST) 서동화 교수, 미국 텍사스대학교 귀이화 위 교수가 협력해 이뤄졌다. 공동 연구진은 철-크롬 흐름전지의 성능 저하 원인이 충방전 반복 시 전해액 내 크롬 이온 주변의 사이아나이드(CN-) 이온이 수산화(OH-) 이온으로 전환되며, 전해액 구조가 불안정해지는 데 있다는 점을 규명했다. 이를 바탕으로, 전해액 내 이온 농도 비율을 정밀하게 조절해 화학적 안정을 유지하고, 250회 이상 충방전 후에도 용량과 효율을 확보하는 데 성공했다.

흐름전지는 전극 물질이 물에 녹은 전해액 형태로, 전해액 자체가 전극 역할을 수행한다. 기존 리튬이온 배터리와 달리 비휘발성 물 전해질을 사용해 폭발 위험이 없고, 대용량 전기 저장이 가능하다. 특히 수요에 따라 저장 용량을 자유롭게 조절할 수 있어 풍력, 태양광과 같이 출력이 불규칙한 신재생에너지 발전에서 필요 전력을 안정적으로 저장·공급할 수 있다. 실제로 헥사시아노크로메이트 소재를 전해액에 첨가해 출력과 충전 속도를 높였으나, 반복 충방전 시 용량 감소 문제가 있었으며, 이번 연구가 그 한계를 돌파했다.

세계적으로 바나듐 흐름전지가 상용화 단계에 있지만, 바나듐 자원은 고가이면서 특정 지역에 편중돼 공급망 리스크가 있다. 반면, 철과 크롬은 저렴하고 매장량이 많아 가격 경쟁력과 에너지 안보 양면에서 이점이 있다. 연구팀의 성과를 적용하면 중국, 유럽 등 대면적 신재생 발전 인프라가 활성화된 지역에서 폭넓은 활용이 기대된다.

업계는 ESS 대형 프로젝트를 확대하는 국내외 움직임과 맞물려, 철-크롬 흐름전지의 시장 진입 속도에 촉각을 곤두세우고 있다. 미국, 유럽 등에서는 재생에너지 보급 확산과 함께 안정적인 저장기술 확보 경쟁이 심화 중이다. 한국 역시 ‘K-배터리’ 육성 정책과 연계해 대형 흐름전지 상용화 기반 마련에 주력하고 있다.

연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단, 국가과학기술연구회 글로벌 TOP 전략연구단 등의 지원을 받아 진행됐다. 연구 결과는 화학 분야 저명 학술지 앙게반테 케미에 게재됐다. 이번 breakthrough가 ESS 시장 표준 변화로 이어질지 산업계 이목이 쏠린다.