“AI로 초미세먼지 유발 암모니아 정밀 관측”…UNIST, 환경 데이터 혁신

자연발생 및 산업활동으로 배출되는 암모니아(NH₃)가 초미세먼지(PM2.5)를 유발하는 핵심 인자로 부각되는 가운데, 국내 연구진이 기존보다 훨씬 촘촘하게 암모니아 농도를 산출할 수 있는 인공지능(AI) 기반 예측기술을 공개했다. 암모니아 농도 실측 자료의 한계와 기상기후 모델의 오차 문제가 현실적 한계로 거론돼 온 상황에서, 이번 성과는 환경 데이터 기반 정책 수립과 대기질 예보 체계 혁신의 분기점이 될 전망이다.

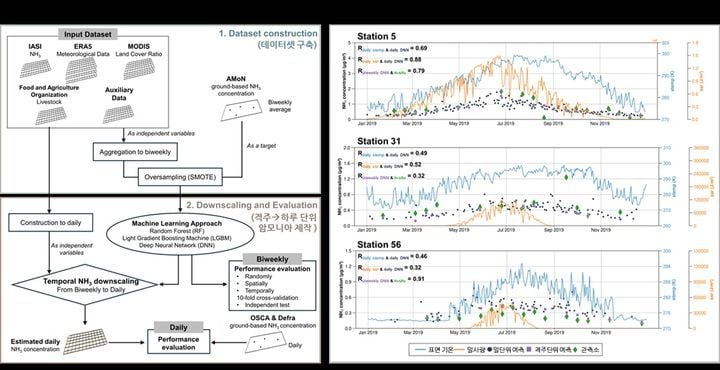

UNIST 지구환경도시건설공학과 임정호 교수 연구팀은 9월 15일, 인공지능 심층신경망(Deep Neural Network) 기반의 암모니아 농도 예측 모델을 개발했다고 밝혔다. 이 기술은 유럽중기예보센터(ECMWF)의 ERA5 기후 데이터와 IASI 위성 암모니아 컬럼 자료를 입력값으로, 미국 AMoN 지상관측망 데이터를 정답값으로 삼아 AI의 학습정확도를 높였다. 특히 기존 CAMS 유럽 기후 모델 대비 예측 오차를 최대 1.8배 줄이며, 하루 단위 고해상도 농도 산출에 성공했다.

암모니아는 그 자체로는 독성이 낮지만, 대기 내 황산·질산 등과 결합해 초미세먼지로 전환된다. 문제는 암모니아가 고도·지역별 농도 차가 크고 대기 내 체류 시간이 짧아, 기존 관측소에선 2주 단위 데이터만 제공됐다. 이 때문에 단기간의 급변 동향 포착이 어렵고, 기후 모델 역시 넓은 지역 단위 활용에 한정돼 국지적 오차가 컸다. 연구팀의 AI 모델은 딥러닝 구조로 이런 한계를 뛰어넘어 지역별·시간대별 농도 변동까지 정밀하게 반영한다. 예를 들어 2019년 영국 맨체스터 대형 화재 당시 발생한 고농도 암모니아도 실제 데이터로 감지해, 확장성과 현장 적용 가능성을 입증했다.

국내 환경정책 현장에선 이번 기술이 환경부·기상청 등 정책 기관의 예보 신뢰도를 높이고, 제한적 지상 관측 인프라를 보완하는 해법으로 주목받고 있다. 향후 농업, 축산, 산업 시설 등 고발생 지점 간 미세먼지 영향 분석에도 적용 범위가 넓어질 전망이다.

글로벌 환경 모델링 분야에서 유럽 CAMS, 미 NASA·NOAA 등이 AI 접목 예보를 실험 중이지만, 이번 연구는 실측·위성·기후정보의 다원적 융합, 실시간(하루 단위) 예측 정확도 측면에서 국제적 비교 우위를 보였다. 국내 기술로서도 환경모델 국제경쟁 구도의 한 축을 구축할 기반이 마련된 셈이다.

환경 데이터를 활용하는 과정에서 데이터 신뢰성·공공성·윤리 이슈도 제기된다. 연구팀은 "지상 실측 주기가 긴 우리나라의 한계를 감안해, 현장 모니터링과 AI 예측이 병행될 필요가 있다"며 "CAMS 등과 달리 실시간·국지형 고해상도 모델의 도입이 시급하다"고 밝혔다.

임정호 교수는 "이번 성과가 질소계 오염물에 대응하는 대기질 예보, 환경 관리정책의 정밀도를 높일 결정적 계기가 될 것"이라며 "특히 국내 암모니아 감시가 극히 제한된 만큼, 고해상도 AI 시스템 적용으로 위치별 맞춤 모니터링 체계 구현이 가능해질 것"이라고 말했다.

산업계는 이번 AI 예측 기술이 실제 대기질 정책 및 환경 인프라로 확장될 수 있을지 주시하고 있다. 기술 발전과 동시에, 국가 차원 데이터 활용 가이드라인 및 지역별 환경 관리 체제 개편 논의도 심화될 전망이다.