“양자역학, 거시세계로 확장”…노벨상 연구가 연 양자컴퓨터 도약

양자역학적 효과가 손으로 들 수 있을 만큼의 전기 회로 시스템에서도 구현될 수 있음을 최초로 입증한 과학자 3인이 올해 노벨물리학상을 공동 수상했다. 전자 회로에서 양자적 터널링과 양자화된 에너지 준위를 측정한 이들의 연구는, 미시 세계에서만 관찰된다고 여겨졌던 양자역학의 범위를 거시 세계로 넓히는 전환점을 마련했다. 이 성과는 양자컴퓨터 등 미래산업의 패러다임 전환에 결정적 계기가 된 것으로 평가받는다.

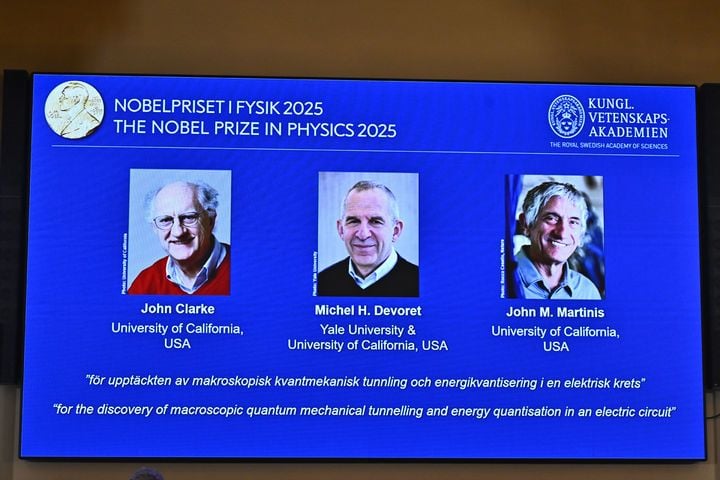

올해 노벨물리학상은 존 클라크, 미셸 데보레, 존 마티니스 교수에게 돌아갔다. 세 연구진은 1980년대 초전도체로 구성된 전기 회로에 ‘조셉슨 접합’ 구조를 도입, 미시적 특성인 양자 터널링이 실제 거시적 장치 내에서도 관찰된다는 사실을 증명했다. 기존에는 시스템의 크기가 커질수록 양자적 효과가 사라진다고 여겨져 왔으나, 이들은 전류가 흐르더라도 전압이 존재하지 않는 ‘제로 전압 상태’의 회로에서 양자 터널 현상과 에너지 준위 양자화 현상을 실험적으로 보여냈다.

양자역학의 핵심 개념인 터널링은 입자가 일반적으론 통과할 수 없는 에너지 장벽을 양자역학적 성질로 극복하는 현상이다. 또한 에너지 준위의 양자화란, 시스템이 연속적인 에너지를 가지지 못하고 마치 계단처럼 특정한 에너지 상태만을 가질 수 있음을 의미한다. 수상자들은 초전도 회로에서 이 같은 현상들이 실제로 거시적 규모에서 제어·관찰 가능함을 실험적으로 입증했다. 기존 물리학이 입자의 수가 많아지면 양자역학적 효과가 희박해진다고 본 통념을 뒤집은 것이다.

이 연구를 통한 파급력은 곧 산업 현장으로 번지고 있다. 양자 상태의 제어가 가능한 거시적 회로 기술은 양자컴퓨터, 양자센서, 양자암호 등 대규모 상업적 응용의 필수 토대다. 현재의 디지털 컴퓨터 트랜지스터가 집적회로 혁명을 이끈 것처럼, 초전도 회로 기반 양자 기술은 다양한 미래산업에서 게임 체인저 역할을 할 수 있다고 평가된다.

글로벌 기업과 학계에서는 이미 양자컴퓨터 상용화를 위한 각축전이 벌어지고 있다. 미국·유럽의 주요 ICT 기업들은 초전도 회로를 기반으로 한 양자비트(qubit) 구현, 오류율 감축 등 실용화 기술 개발에 집중하는 추세다. 이번 노벨상 연구는 이런 산업적 시도에 ‘실제 거시 환경에서 양자 현상을 제어할 수 있다’는 확실한 이론적·실험적 근거를 제공했다는 데 큰 의의가 있다.

정책 및 규제 측면에서도 논의가 확산되는 분위기다. 양자컴퓨터 기술을 활용할 경우 기존 암호체계가 무력화되는 ‘포스트퀀텀 보안’ 문제가 대두되면서 각국 정부와 관련 기관이 기술 인증, 데이터 보안 기준 등 규제 정비에 나서고 있다. 양자기술의 급성장에 따른 산업·사회 구조 변화가 예고된 셈이다.

정연욱 성균관대 교수는 “양자컴퓨터의 트랜지스터를 만든 이들이 40년 만에 노벨상을 받은 것은, 가히 전자공학 시대의 트랜지스터 탄생에 비견할 의미가 있다”며 “앞으로 실제 양자컴퓨터 실용화 시점이 도래할 경우, 양자역학이 IT·바이오 산업 혁신의 분기점이 될 것”이라고 분석했다. 산업계는 이들이 연 길이 현실 시장까지 연결될지 예의주시하고 있다.