“신약, 환자 손에 닿아야 혁신”…접근성 보장이 과제

신약 개발이 기존 치료 패러다임을 전환하고 있지만, 국민 대다수는 기술적 성과만으로는 혁신이라 평가하기 어렵다는 인식을 보이고 있다. 실제 환자가 신약을 사용할 수 있도록 접근성을 보장해야 치료 혁신으로 이어질 수 있다는 여론이 제기되면서, 산업계와 정책 당국 모두 구조적인 개선의 필요성을 요구받는 상황이다. 업계와 전문가들은 약가 및 급여 제도의 변화를 ‘신약 혁신 실현의 분기점’으로 보고 있다.

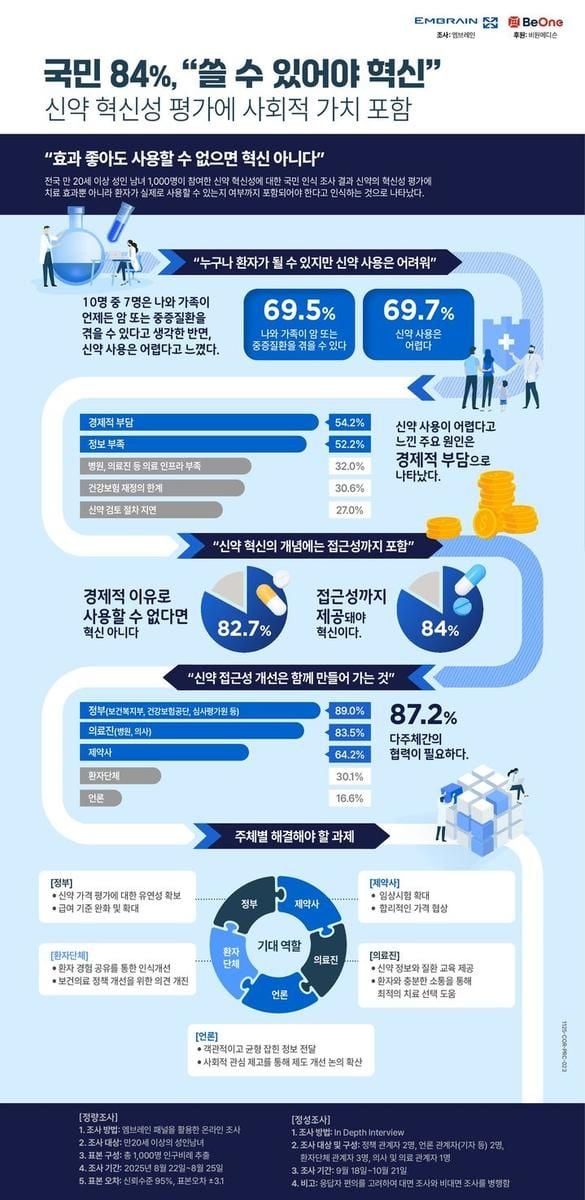

최근 설문조사 전문기관 엠브레인이 실시한 ‘신약 혁신성에 대한 국민 인식 조사’에서 대한민국 성인 응답자의 84%는 “신약은 개발 후 접근성까지 확보될 때 비로소 혁신”이라고 답했다. 설문 응답자 중 82.7%는 “경제적 이유로 신약 사용이 불가하면 혁신으로 보기 어렵다”고 밝혔으며, 실제 암·중증질환 경험자를 대상으로 한 조사에서도 74%가 신약 치료에서 어려움을 겪었다고 호소했다. 신약 접근의 가장 높은 장벽은 ‘경제적 부담’(54.2%)과 ‘정보 부족’(52.2%)로 나타났다.

전문가들은 우리나라의 약가 및 급여 평가 제도가 20여 년간 구조적으로 정체돼 있다고 진단한다. 제한적 재정 구조, 전문 인력 부족, 심사 과정의 장기화 등이 국내 환자의 신약 접근을 막는 주요 병목이라는 지적이다. 실제 급여 대상에 포함되지 않거나 심사가 늦어지는 경우, 환자 입장에서는 혁신 신약의 존재가 ‘그림의 떡’에 머무를 수밖에 없다.

신약 사용이 활성화된 해외 사례와 비교하면, 우리나라 제도는 도입 속도와 환자 접근성 모두에서 상대적으로 낮은 평가를 받고 있다. 미국과 유럽 등 주요국에서는 혁신 치료제에 대한 사전 승인제도나 신속 급여 절차가 도입돼, 환자의 실제 접근성이 더 높아지고 있다. 국내에서도 관련 제도 손질 요구가 높아지는 가운데, 환자 상황을 적극 반영한 급여 기준의 유연화, 중증질환 중심의 재정 구조 전환 등이 해법으로 거론되고 있다.

정부, 의료기관, 제약사 모두가 신약 접근성 제고에 책임을 가져야 한다는 사회적 공감대도 확산되고 있다. 실제 이번 조사에서 가장 큰 역할을 해야 할 주체로 ‘정부’가 89%로 꼽혔으며, 의료진(83.5%)과 제약사(64.2%)의 역할에 대한 요구도 높았다. 전문가들은 긴급 환자 중심의 정책 결정, 급여 심사 절차의 효율화, 신약 공급 생태계 혁신 등이 병행돼야 한다고 조언한다.

업계에서는 임상개발 내부화, 운영 효율화 등 자체적 노력도 성과를 내고 있다. 특히 비원메디슨코리아는 브루킨사, 테빔브라 등 최신 신약의 국내 빠른 급여 도입에 성공하며 효율적 개발 모델의 필요성을 시사했다. 엠브레인 리서치 사업부 이지연 팀장은 “국민들은 신약 혁신을 기술적 진보를 넘어 환자가 체감하는 사회적 가치로 인식하고 있다”고 강조했다. 양지혜 비원메디슨코리아 대표도 “정부, 의료진, 환자단체가 힘을 합쳐야 진짜 혁신이 실현된다”고 설명했다.

산업계는 신약의 시장 안착 여부가 결국 접근성 보장과 제도 혁신에 달려 있다고 진단하고 있다. 기술과 제도, 산업과 환자 간의 균형이 신약 혁신의 본질적 기준이 되고 있다.