“체감온도가 더 뜨겁다”…습도까지 반영된 폭염 경보에 시민들 긴장

요즘 유난히 ‘덥다’는 말이 더 자주 들린다. 예전엔 온도계 숫자가 위험 신호였다면, 이제는 습기와 햇볕, 피부에 와닿는 그 무거운 공기가 우리를 먼저 압도한다. 고개를 들어 뉴스 속 지도를 보면, 익숙한 붉은색 대신 전국 곳곳이 진한 주황빛으로 물들었다.

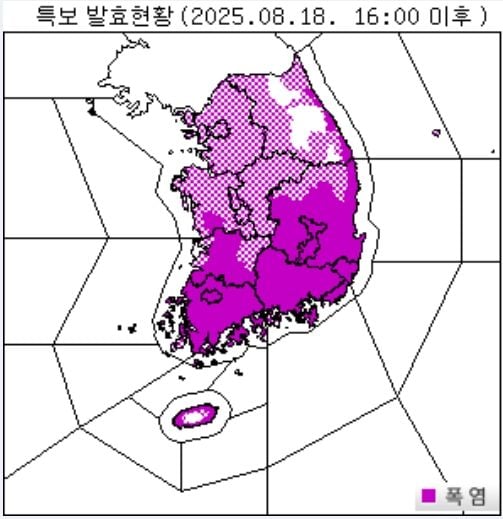

8월 18일 오후, 기상청은 전국 대부분 지역에 폭염특보를 확대 발효했다. 특이한 건 올해부턴 체감온도를 반영한 기준이 적용된다는 것. “33도 미만인데도 위험지역으로 분류됐다”는 이야기에 직장인 김현수 씨는 “기온보다 더 땀이 나고 숨이 막힌다 느꼈는데, 내 느낌이 맞았구나 싶었다”고 표현했다. 같은 날 SNS에는 “습도가 너무 심하다”, “살에 붙는 더위 때문에 산책도 포기했다”는 실시간 반응들이 쏟아졌다.

이런 변화는 숫자로도 확인된다. 기상청의 발표에 따르면 과거 단순 최고기온 수치에만 집중하던 경보 체계가 2023년부터는 습도와 바람, 햇볕 등을 함께 따지는 ‘체감온도’로 전면 재편됐다. 그만큼 실제 시민들이 느끼는 불쾌감과 건강 위험을 더 현실적으로 고려하기 위한 조치다. 특히 경남, 제주, 대구, 광주 등 남부와 동해안 일부까지 폭염경보가 내려지며 더위는 국지적이 아닌 전국적 현상으로 확산되고 있다.

전문가들은 이 흐름을 “생활 밀착형 경보의 시작”이라 부른다. 환경의학 박정훈 교수는 “동일한 32도라도, 습도 80%라면 고열질환 위험이 크게 치솟는다”며 “단순 온도가 아니라 몸이 실시간으로 느끼는 경보가 주는 경각심이 안전을 지킨다”고 조언했다. 점점 더 길어진 여름, “무작정 ‘참는’ 시대는 지났다”는 진단이다.

댓글 반응도 흥미롭다. “이젠 남의 일이 아니구나”, “체감온도 기준이 생기니, 넘치는 땀이 서글프지만 위로받는 기분”처럼 다들 스스로의 여름 레시피를 공유한다. 얼음물 대신 수박 쥬스, 오후 3시 운동 대신 이른 새벽 산책 등 ‘나만의 쿨링법’을 찾기 위한 노력이 평범한 일상의 일부가 됐다.

어쩌면 그런 사소한 대응이 우리 여름을 조금씩 바꾼다. 수치 너머의 실감, “정말 더운 날엔 나 자신을 먼저 챙긴다”는 의식이 이제는 당연해졌다. 작고 사소한 선택이지만, 우리 삶의 방향은 그 안에서 조금씩 바뀌고 있다.