“호르몬이 대사 잡는다”…갑상선 저하증, 만성질환 관리 중요

호르몬 조절이 신체 대사의 패러다임을 바꾸고 있다. 갑상선 기능 저하증은 인체 에너지 대사의 핵심 조절자인 갑상선호르몬이 부족할 때 나타나는 질환으로, 최근 만성질환으로서의 관리 중요성이 강조되고 있다. 충분한 영양 섭취에도 불구하고 피로감과 체중 증가가 지속되는 이 질환은, 자칫 노화나 스트레스로 오인하기 쉽다는 점에서 경각심이 높아지는 추세다. 의료계에서는 증상 구분과 조기 진단, 바른 약물치료가 ‘만성질환 관리 혁신’의 분기점이 될 것으로 본다.

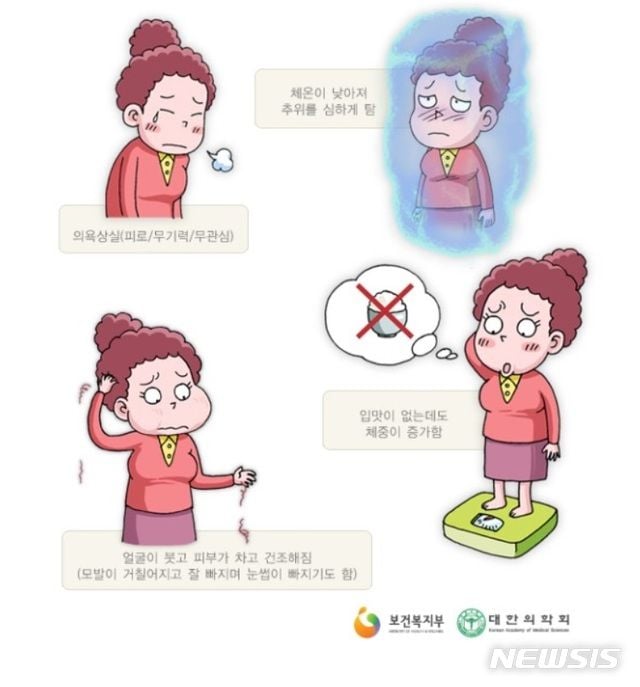

갑상선 기능 저하증은 갑상선에서 분비하는 호르몬이 부족해 전신 대사 기능이 저하되면서 발생한다. 대표적인 증상으로는 피로, 무기력, 저하된 집중력, 식사량 변화 없는 체중 증가, 추위 민감성, 건조한 피부, 변비, 탈모, 우울감 등이 꼽힌다. 방치할 경우 고지혈증, 동맥경화 등 다른 만성질환으로의 이행 위험성도 커진다.

기저 원인으로는 자가면역 질환인 하시모토 갑상선염이 가장 흔하다. 면역체계 이상으로 갑상선이 스스로 손상되며, 그 외 갑상선 수술이나 방사선 치료, 일부 약물 복용, 뇌하수체 질환 역시 위험 요소다. 특히 여성과 자가면역질환 이력이 있는 환자에게서 발병 비율이 현저히 높게 나타난다.

과학적으로 진단은 혈액 내 갑상선자극호르몬(TSH)과 갑상선호르몬(T4) 농도를 분석해 이뤄진다. 보통 TSH 수치가 높고 T4 수치가 낮으면 기능 저하를 의심할 수 있다. 필요할 경우 갑상선 초음파 등 영상 진단이 병행된다.

치료는 부족한 갑상선호르몬을 합성호르몬제인 레보티록신으로 보충하는 방식이 표준이다. 약물복용 후 6~8주 간격으로 혈액검사를 실시해 적정 용량을 조절하고, 장기적 관리에서는 6개월~1년에 1회 주기적 검사가 권고된다. 합병증이나 급격한 증상 악화가 없는 한, 대다수 환자가 정상 생활을 유지할 수 있다.

특히 이번 질환은 증상의 점진성과 만성성을 고려해 꾸준한 관리가 필수적이다. 약물 복용 임의 중단은 금물이며, 의료진과의 정기적 상담·검사가 필요하다. 일상에서는 균형 잡힌 식생활, 충분한 수면, 규칙적인 운동이 섭취 호르몬의 효과를 최적화하는 데 도움을 줄 수 있다.

국내외에서는 임상 검사법과 합성호르몬제 발전, 환자 모니터링 디지털화 등 혁신이 이어지는 중이다. 만성질환 관리를 위한 다양한 디지털 치료 및 모니터링 플랫폼도 확장되며, 데이터를 활용한 인공지능(AI) 진단 보조 기술 개발도 본격화되고 있다. 미국·유럽 등은 갑상선 질환 환자 데이터베이스 확대와 디지털 헬스케어 도입이 가속화되는 양상을 보인다.

박소영 고려대 안산병원 내분비내과 교수는 “갑상선 기능 저하증은 증상이 서서히 누적돼 노화로 오인되기 쉽지만, 조기 진단과 적극적 치료만이 장기 예후를 좌우한다”며 “꾸준한 약물 관리, 전인적 생활 습관 개선이 핵심”이라고 말했다.

산업계는 맞춤 치료와 디지털 연계 관리가 실제 만성질환 시장에 안착할 수 있을지 주시하고 있다. 갑상선 질환 관리에서도 기술, 윤리, 의료현장 현실의 균형이 새로운 성장 조건이 되고 있다.