“AI·양자 융합이 해법”…정부, 저전력 초고효율 컴퓨팅 승부수

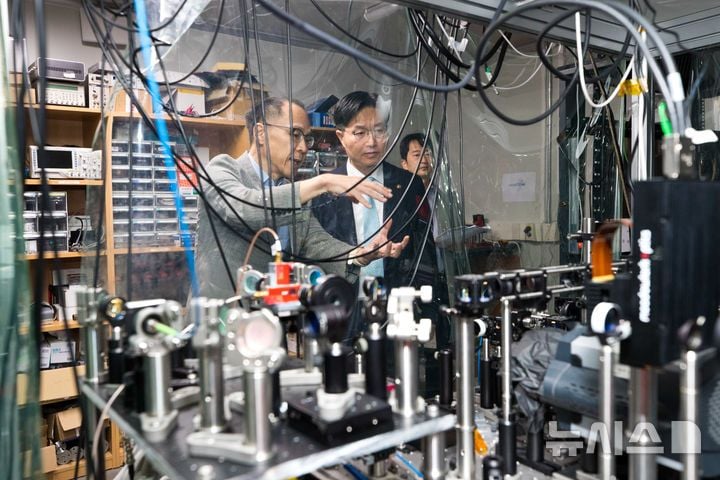

AI와 양자컴퓨팅 융합 기술이 차세대 초고효율 컴퓨팅의 패러다임을 열고 있다. 과학기술정보통신부가 4일 KAIST에서 개최한 ‘양자-AI 융합 발전 간담회’에서 학계와 산업계는 “AI의 에너지 문제를 한 번에 뛰어넘을 유일한 돌파구가 양자기술에 있다”고 입을 모았다. 기존 AI는 GPU 기반의 막대한 전력 소모가 뚜렷한 한계로 꼽혔으나, 양자컴퓨팅의 저전력·초고속 특성이 근본적 해결책으로 부상 중이다. 업계는 이번 논의를 ‘저비용·고효율 AI’ 실현 경쟁의 분기점으로 인식하고 있다.

이날 간담회에서 정부와 산학연 관계자들은 AI·양자 융합 전략의 실현성, 글로벌 경쟁력 확보, 인재 양성 등 구체 과제를 집중 논의했다. 심주섭 과기정통부 양자혁신기술개발과장은 “슈퍼컴퓨터 수천만 배 연산을 1메가와트 이하 저전력으로 수행하는 것이 목표”라며 “이는 데이터센터, 냉각, 에너지 문제 등 AI 서비스 확장의 병목(Pain Point)을 획기적으로 해결할 방법”이라고 설명했다. 특히 미국 백악관이 AI·양자연구를 2027년 R&D 최우선 과제로 지목하며 글로벌 정책 흐름이 가속화되는 점에 주목했다.

산업계에서는 실제 체감 성과와 활용 모델에 대한 목소리도 나왔다. IBM퀀텀 등 기업들은 광역 교통망, 철도, 항만 같은 복잡계 시스템 최적화 문제에서 양자컴퓨팅 적용을 실험 중이다. 또 원천소재·에너지 생산 분야에서도 촉매 설계·탄소포집 등 고연산 작업을 이전 대비 ‘1000분의 1’ 이하로 단축하는 혁신적 접근법이 제시됐다. 이런 기술이 적용되면 국내 AI 산업은 비용·속도·에너지 측면에서 획기적 경쟁력을 확보할 수 있다는 전망이다.

하지만 산업계에서는 인력 양성, 생태계 구축, 장기 정책 추진의 어려움을 지적했다. 우수 인재 유출, 매력도 낮은 산업 현장, 비연속적 정책 기조 등이 현장의 고민이다. KAIST·출연연 교수진은 “기술의 핵심은 고급 소프트웨어 인프라와 인력이지만, 장기적 지원 및 실효성 있는 일자리 창출 없이는 글로벌 경쟁에서 뒤처질 수 있다”고 경고했다. 일본 등 경쟁국이 이미 장기 플랜(50년 단위)을 추진하는 상황과 비교할 때, 국내도 정권 변동과 무관한 지속 정책이 시급하다는 의견이 나왔다.

정부는 “AI 전환, 산업 융합, 신성장동력 발굴을 위해 국민적 공감대와 현장 중심 지원이 필요하다”며 제도·예산·인재 분야 아낌없는 투자를 약속했다. 전문가들은 AI와 양자컴퓨팅 융합이 실제 산업에 안착할 경우, 한국형 고효율 AI생태계가 글로벌 시장에서 뚜렷한 위상을 가질 수 있을 것으로 내다보고 있다. 산업계는 기술이 시장에 실제 정착할지, 정책과 생태계가 균형 있게 발전할 수 있을지 주목하고 있다.