“같은 유전자여도 증상 다르다”…분당서울대병원, 자폐 유전 기전 규명

같은 유전자 변이지만 자폐 증상은 왜 다를까. 분당서울대병원 유희정 교수팀이 국내외 최대 규모의 자폐 가족 코호트 데이터를 활용해, 자폐스펙트럼장애의 유전적 기전을 정밀하게 규명했다. 연구진은 변이 위치별 증상 차이의 원인을 과학적으로 밝혔으며, 새로운 자폐 관련 유전자 18개도 함께 제시했다. 업계는 이번 연구를 ‘정밀의료로의 전환점’으로 평가하고 있다.

분당서울대병원은 정신건강의학과 유희정 교수팀이 한국과 미국의 자폐 가족 코호트 총 2만1735가구(7만8685명) 데이터를 바탕으로 대규모 엑솜 및 전체 유전체 분석을 실시, 가족 내 유전 변이 효과를 객관적으로 평가할 수 있는 ‘가족 내 표준화 편차’ 분석법을 도입했다고 24일 밝혔다. 기존에는 부모께는 없는 새로 발생한 유전자 변이를 중심으로만 영향 평가가 이뤄졌으나, 동일 변이여도 환자별 증상 차이가 커 실제 임상 적용과 예측의 한계가 존재했다.

연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 가족 구성원의 임상 점수와 환자 간 증상 격차에 주목하는 분석법을 썼다. 예를 들어, 키나 발달 지표 등 가족 집단 내 상대적 비교를 통해 변이가 미치는 실제 영향을 정밀 수치로 추출했다. 엑솜 분석(유전체 내 약 1~2% 영역에 해당하나 유전질환 변이의 대다수가 존재)과 함께, 사회적 반응성 척도 등 여러 임상 지표를 통합해 평가 정확도를 높였다.

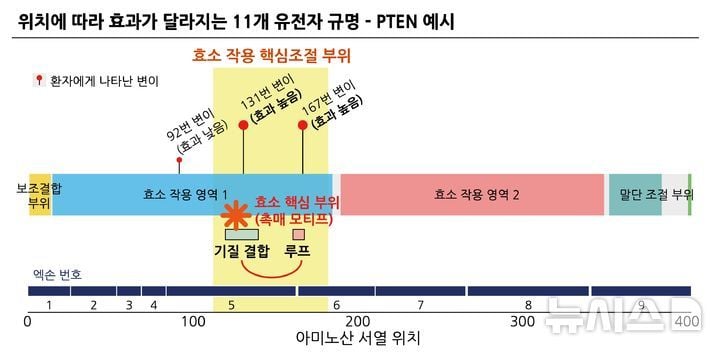

결과적으로 연구진은 동일 유전 변이라도 변이 부위에 따라 자폐 증상 강도가 크게 다름을 밝혀냈다. 특히 PTEN 등 11개 유전자에서 변이 부위 따라 사회성 장애 점수 등 임상 증상 편차가 2배 가까이 벌어졌다. 이번 연구로, 기존 분석만으론 포착하지 못했던 변이-증상 연관성의 새로운 해석이 가능해졌다.

아울러 신규 자폐 연관 유전자 18개를 추가로 발굴했다. 이들 유전자는 신경세포뿐 아니라 단백질 변형, 신호전달, 신경 보조세포 기능과도 연관돼, 자폐가 다양한 뇌세포 간 네트워크 이상에서 비롯될 수 있음을 시사한다. 해외 주요 코호트 연구와 비교해도 유례없는 대규모 데이터와 분석법을 동원한 것이 특징으로, 유전적·임상적 해석 정밀도가 크게 향상됐다는 평가다.

유전 변이 해석의 새 틀을 제시한 만큼, 진단과 예후 예측, 맞춤형 치료 모델로의 확장 잠재력도 커 보인다. 미국·영국 등 선진국도 가족 기반 유전체 분석을 적극 도입 중이나, 이번처럼 가족 내 임상 다양성에 중점을 둔 연구는 드물다.

국내에서는 건강보험 심사, 임상 데이터 활용 규제 개선 등 정밀의료 확대 기반이 마련되는 단계로, 가족 배경을 고려한 유전자 분석 역시 새 정책 과제로 부상할 전망이다.

유희정 분당서울대병원 교수는 “가족 집단 내 변이 효과 정밀평가는 자폐 연구의 전환점이 될 것”이라며 “맞춤형 예후 예측과 임상적 이질성 해소에 획기적 진전이 기대된다”고 말했다.

업계는 이번 기술이 실제 임상 정밀의료로 자리잡을지 주목하고 있다. 기술과 윤리, 데이터 체계와 제도 간 균형이 정밀의료 시대의 새 토대가 되고 있다는 평가가 힘을 얻고 있다.