“콧물 단백질로 만성 비부비동염 구분”…정밀 진단법, 진료 패러다임 바꾼다

콧물 단백질 분석 기술이 만성 비부비동염의 진단 체계를 획기적으로 변화시키고 있다. 나민석 세브란스병원 이비인후과 교수 연구팀은 콧물에 포함된 ‘시스타틴 SN’ 단백질을 이용해 만성 비부비동염의 제2형 염증 여부를 정확하게 판별하는 새 진단법을 개발했다고 8일 밝혔다. 조직 생검 등 기존 침습적 방식과 달리, 환자 부담을 줄이고 진단 효율성을 크게 높여 산업적 파급에 관심이 쏠린다. 업계는 이번 연구가 만성 비부비동염 치료 분야의 정밀 의료 경쟁에 전환점을 만들 것으로 본다.

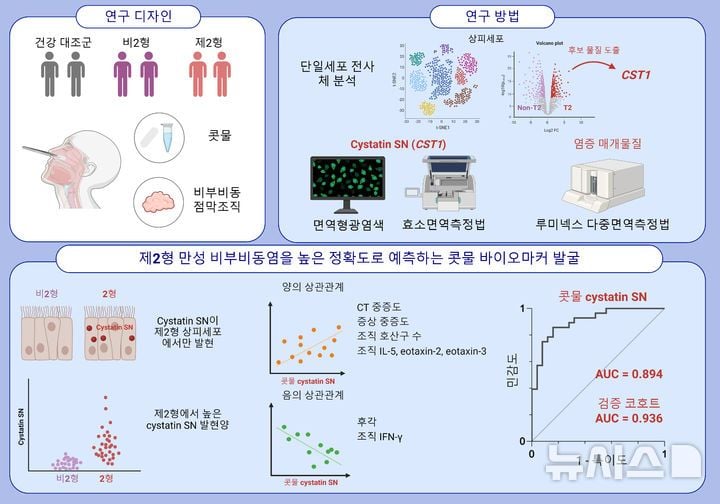

이번 성과는 만성 비부비동염 환자의 콧물과 점막 조직을 수집·분석해 실현됐다. 연구팀은 단일세포 RNA 시퀀싱으로 제2형 염증 세포에서 CST1 유전자의 발현 증가를 확인하고, 이 유전자가 만드는 단백질인 시스타틴 SN의 농도를 분자 진단 장비로 측정했다. 면역형광법, 효소면역측정법처럼 임상에서 쓰이는 비침습적 검사로도 콧물에서 집단별 차이를 명확히 판별했다. 특히 기존 혈액 기반 지표보다 예측 정확도가 높은 것으로 나왔다. '시스타틴 SN' 단백질은 제2형 만성 비부비동염 환자군에서만 뚜렷한 발현 증가를 보여, 조직 검사와 비슷한 수준의 신뢰도를 나타냈다. ROC 곡선 분석에서 AUC 값 0.894를 기록하며 임상 바이오마커로서의 우수성을 입증했다.

만성 비부비동염은 점막 염증에 따라 제2형과 비2형으로 나뉘며, 이 구분에 따라 치료 전략과 약제 반응성이 달라진다. 그동안 점막 생검 등 침습적 병리 진단에 의존해야 해 환자 불편이 컸지만, 이번 비침습적 바이오마커의 개발로 병원 현장에서 빠르고 안전한 진단이 가능해질 전망이다. 고통이 동반된 기존 조직 검사 대신 콧물 한 방울만으로 개별 환자별 맞춤 진료가 실현될 수 있는 것이다.

글로벌 의료 현장에서도 체액 기반 바이오마커 활용이 정밀 의료의 핵심 트렌드로 부상 중이다. 미국, 유럽에서는 피나 타액 등 다양한 검체를 활용해 환자 침습을 최소화하는 진단법을 적극 도입하고 있다. 이번 성과는 한국 연구진이 만성 비부비동염 특화 바이오마커 개발 분야에서 독자적 경쟁 우위를 확보할 수 있음을 시사한다.

바이오마커 진단의 실용화를 위해서는 식약처 등 규제당국의 인증, 표준화된 검사법 도입이 남은 과제다. 전문가들은 개인정보 보호, 임상 시험 확대 등 기술 상용화에 따른 제도적 보완도 필요하다고 주장한다.

나민석 교수는 “환자 증상 시작 전, 콧물로 염증 양상을 예측해 치료 계획을 세울 수 있다는 점에서 정밀의료 패러다임의 전환점”이라며 “향후 만성 비부비동염뿐만 아니라 다양한 만성 염증성 질환 진단에도 활용될 가능성이 높다”고 했다. 산업계는 이번 기술이 실제 의료 현장에 빠르게 안착할 수 있을지 촉각을 곤두세우고 있다.