“희귀질환 발작 원인 규명”…국내 연구팀, 웨스트증후군 뇌세포 해부로 치료 실마리

희귀 뇌발달질환인 웨스트 증후군에서 발작 양상이 생애주기를 따라 어떻게 변화하는지, 국내 연구진이 뇌세포 수준에서 처음으로 규명했다. 고려대학교의료원 한기훈 교수, 이계주 한국뇌연구원 박사, 김은준 기초과학연구원 시냅스뇌질환연구단장 등 공동연구팀은 생쥐 유전자 모델을 활용, 증상 초기부터 만성기까지 발작 과정을 정밀하게 추적 분석했다. 업계는 이번 성과를 난치성 희귀질환 치료법 개발의 분기점으로 평가하고 있다.

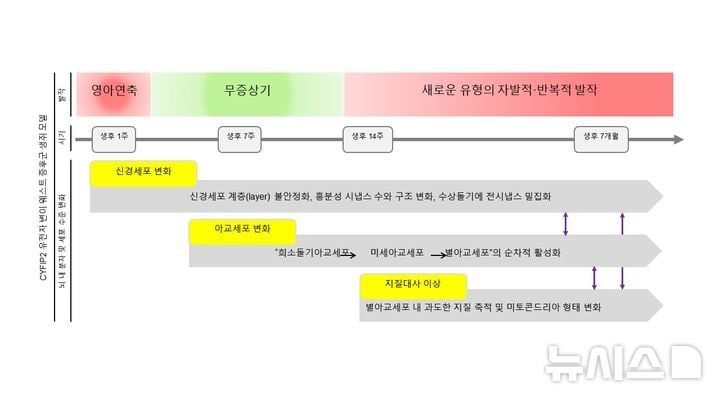

연구진은 웨스트 증후군 환자에서 자주 보고되는 CYFIP2 유전자 점변이(p.Arg87Cys)를 보유한 생쥐를 대상으로, 생후 1주 이후 영아연축 발작이 시작된 뒤 약 3개월 무증상기, 그리고 성체에 재발하는 새로운 자발적 발작까지의 전 과정을 7개월간 장기 관찰했다. 기존에는 발작 양상 변화의 분자적 원인이 명확히 밝혀지지 않아 치료 타깃 설정이 어려웠으나, 이번 연구는 뇌 전사체(유전자발현), 단백체, 지질체 등 다중오믹스(Multi-omics) 접근법과 전자현미경 기반 뇌세포 구조 분석을 병행해 신경세포 및 아교세포의 변화를 면밀히 해부했다.

핵심결과로, 신경세포(뉴런)에서는 흥분성 시냅스(정보를 전달하는 신경 연결부) 수와 구조 변형, 전시냅스(시그널 전달 출발지)의 밀집 현상이 관찰됐다. 아교세포는 희소돌기아교세포, 미세아교세포, 별아교세포 순으로 시간차를 두고 활성화됐으며, 특히 전기 신호전달의 균형에 영향을 주는 별아교세포에서는 지질의 과도 축적과 미토콘드리아 손상(세포 내 에너지 생산 이상)이 확인됐다. 이는 증상 초기와 무증상기에도 뇌세포 내 분자·대사 네트워크에 변화가 누적되다가, 성체 발작으로 이어질 수 있음을 시사한다.

웨스트 증후군은 신생아 1만 명당 6명 미만이 발병하는 희귀질환으로, 1세 미만 영아에게서 특유의 연축 발작과 발달지연, 지적장애를 남긴다. 기존 치료는 아동기 이후 새로 발생하는 만성 발작을 막기 어렵다는 한계가 있었다. 그러나 이번 연구로 질환 초기 단계나 무증상기 시점을 타깃으로 신경세포·아교세포 변화나 지질대사 이상을 조절하는 새로운 치료 전략의 물꼬를 텄다는 평가다.

특히 이번 성과는 다중오믹스, 전자현미경 등 첨단 연구법의 동시 적용을 통해, 개별 세포의 변화가 임상 증상 전·후 시간을 따라 동적으로 전개됨을 정량적으로 규명했다는 점에서 의의가 크다. 해외에서는 미국 NIH, 영국 NHS 등이 희귀질환 유전체와 분자특성 해석을 강화하고 있으나, 발작 변화 과정을 세포수준에서 실시간 추적한 결과는 이번이 처음이라는 분석이다.

산업계에서는 이번 연구가 희귀 신경질환에서 분자·세포 네트워크 분석을 통한 신약후보물질 제시나, 맞춤형 진단 지표 발굴의 디딤돌이 될 것으로 주목하고 있다. 연구 결과는 국제학술지 '플로스 생물학'에 게재되며, 후속 데이터 공유·치료 플랫폼화 논의도 본격화할 것으로 보인다.

전문가들은 “희귀 소아뇌질환 분야에서, 생애 전주기에 걸친 발작 메커니즘 해부는 치료제 개발뿐 아니라 환자 예후 예측, 건강보험 적용 범위 확장 등에도 파급력이 크다”고 분석하고 있다. 산업계는 이번 기술이 실제 희귀질환 치료시장에 안착할 수 있을지 주시하고 있다.