“태양광이 암모니아도 만든다”…UNIST, 폐수로 그린 에너지 생산 집중

폐수 내 질산염을 고부가가치 에너지원인 암모니아로 전환하는 친환경 기술이 새로운 산업 패러다임을 제시하고 있다. 울산과학기술원(UNIST) 에너지화학공학과 서관용·장지욱 교수팀은 태양광을 이용, 오염물질인 질산염에서 암모니아를 생산하는 광전기화학(PEC) 시스템을 개발했다고 23일 발표했다. 암모니아는 연 1억 5000만 톤 이상 사용되는 핵심 화학물질로, 수소 저장과 운송이 쉽고 차세대 청정 에너지원으로 각광받지만, 현재 생산 방식(하버-보슈 공정)은 고온·고압에 막대한 온실가스 배출을 유발하고 있다.

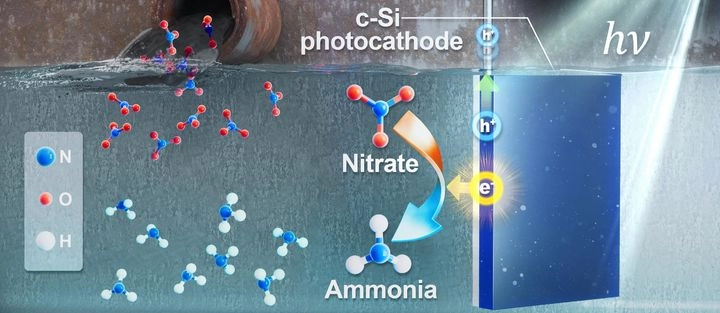

연구팀이 개발한 PEC 시스템은 실리콘 광전극과 니켈 촉매를 이용해 폐수 내 질산염을 암모니아로 환원한다. 햇빛을 흡수한 실리콘 광전극이 전자를 생성하면, 이 전자가 니켈 포일 촉매로 이동해 질산염 환원반응을 촉진한다. 니켈 촉매 표면에서 자연스럽게 생성되는 니켈 하이드록사이드(Ni(OH)2)는 불필요한 수소 발생을 막고 암모니아로의 전환 효율을 높이는 데 핵심 역할을 한다. 이 반응 메커니즘은 양자역학 기반 시뮬레이션(DFT 계산)에서도 입증돼, 과학적 신뢰도를 높였다.

국내 기술 특성상 폐수 처리라는 환경문제 해결과 암모니아 생산이라는 에너지 기술을 동시에 겨냥해 파급력이 크다. 실제로 이번 PEC 시스템은 외부 전력 없이도 1㎠당 시간당 554마이크로그램(μg cm⁻² h⁻¹) 암모니아를 생산, 기존 세계 최고치(353μg cm⁻² h⁻¹)보다 50% 이상 성능을 끌어올렸다. 25㎠급 대면적 장치에서도 동일한 결과를 보였으며 실용화 검증 단계의 산업계 적용성도 시사했다.

글로벌 기준에서도 ‘그린 암모니아’ 생산은 에너지·화학 산업의 관심 영역이다. 미국, 유럽은 청정에너지·수소 운송 분야에서 암모니아 활용에 주목하고 있으나, 대부분 이산화탄소 배출 없는 저온 공정 설계가 기술적 난제로 꼽혀왔다. UNIST의 기술은 햇빛 활용, 폐수 처리 동시 달성으로 경쟁 기술 대비 상당한 차별점을 확보한 것으로 평가된다.

제도적으로 국내외 하버-보슈 공정의 온실가스 규제 강화 및 폐수 관리 기준이 강화되는 추세에서, 탄소중립·환경 기준 준수와 연계된 이점도 있다. 향후 기술실증과 정책 지원이 병행된다면 산업화 진입장벽을 크게 낮출 수 있을 전망이다.

서관용 교수는 “질산염을 암모니아로 바꾸는 기술은 수질 관리와 에너지 변환이 결합된 미래형 솔루션”이라며 “실리콘 기반 대면적 PEC 장치의 야외 실증 연구를 통해 상용화 시점을 앞당길 수 있을 것”이라고 설명했다. 산업계는 이번 기술이 실제 시장에 안착할 수 있을지 주시하고 있다.