“AI형 보이스피싱 가이드라인 개발”…우정청, 실증 사례로 산업적 파장

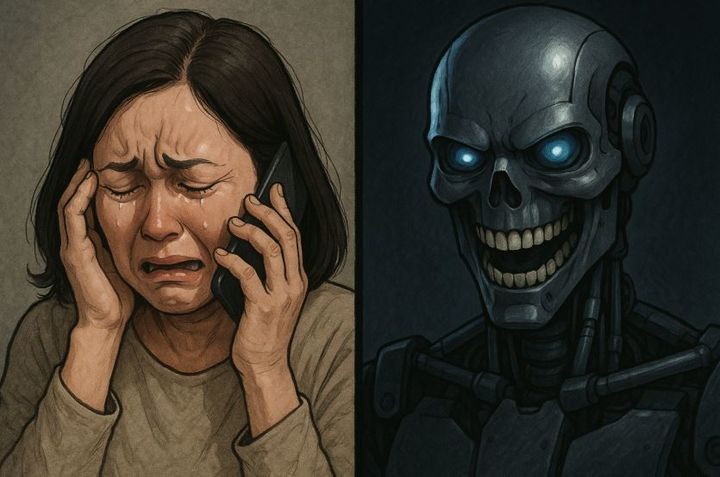

보이스피싱 등 디지털 금융사기 예방이 정보기술(IT) 기반 산업에서 중대한 과제로 부상하고 있다. 현장 직군과 AI 예측기술의 융합—이른바 ‘헬스케어-프런티어 모델’—이 실제로 피해 차단 효과를 거둔 사례가 확산하면서, IT 기반 사기방지 시스템의 혁신과 인적 감지의 중요성이 동시 부각되는 국면이다. 업계는 이번 사례를 ‘융합형 보이스피싱 방지 체계’ 진화의 분기점으로 본다.

서울지방우정청에 따르면, 서울동작우체국 집배원의 신속한 금전 사기 의심 신고가 약 1000만원 규모 피해를 미연에 차단했다. 일반적으로 우체국 등 금융 및 IT 네트워크 사업자들은 인공지능(AI), 대용량 데이터분석, 실시간 거래 추적 등 기술 기반의 보이스피싱 대응 체계를 속속 도입하고 있다. 그러나 현장에서의 집배원과 같은 ‘휴먼 센서’ 역할이 최종 안전망임이 실제로 입증된 셈이다.

기술적 융합 지점에서는, AI가 기존 콜패턴 분석, 이상 금융거래 탐지, 음성·문자 메시지의 사기 가능성 예측 시스템을 학습하는 방식이 주류로 꼽힌다. 국내 롯데정보통신, 해외 Experian 등도 보이스피싱 감지용 머신러닝 알고리즘을 도입해 선제적 차단을 시도하고 있다. 이번 현장 감시 사례는, IT 솔루션이 탐지하지 못하는 ‘상황적 징후’를 휴먼 네트워크가 실시간 보완하는 새로운 프로토콜 실험으로 해석된다.

금융권에서는 디지털 치료제(디지털 사회안전망 인프라)와 같은 사기방지 시스템 구축이 확산되는 한편, ‘현장+AI’ 융합형 예방 시나리오가 실제적으로 실효성을 갖는 것으로 평가된다. 선진국에서는 이미 AI 중심의 피싱 대처 센터, 다중 인증과 휴먼 감시체계를 병합해 금융범죄 리스크를 줄이고 있다. 미국, 일본, 영국 등은 실시간 행위기반 보안 모니터링에도 투자를 확대하고 있다.

국내에서는 보이스피싱이 최근 3년간 연 50% 이상 급증한 가운데, 정보통신망법·전자금융거래법 등 관련 제도의 개정 논의가 지속되고 있다. 현재 금융 공동망과 IT 기업의 협력 체계가 정착 단계에 접어들었으며, 현장 인력의 사각지대 감지가 추가돼야 한다는 요구도 증가하고 있다.

전문가들은 “집배원 등 생활 인프라 종사자와 IT 기술이 결합되는 시점이 곧 사회적 금융보안 수준 전환점이 될 수 있다”고 진단했다. 산업계는 실증적 방지 시스템이 시장에 안착할 수 있을지 예의주시하는 분위기다.