“들판 위의 신명”…마당극에서 맛집까지, 축제로 이어지는 광명의 하루

요즘은 도심 한가운데서 구수한 웃음과 흥겨운 장단이 어우러진 풍경을 쉽게 마주하게 된다. 예전에는 ‘전통 예술’ 혹은 ‘공연 축제’로만 여겼지만, 지금의 마당극은 세대와 시간을 넘어 일상의 놀이이자 삶의 한 페이지가 됐다.

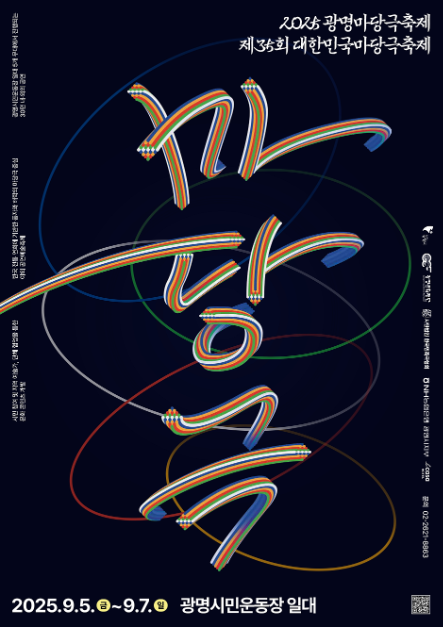

경기도 광명시에서 펼쳐지는 ‘광명마당극축제’가 그런 흐름을 증명한다. 9월 초, 광명시민운동장은 들판 위 마을 잔치처럼 변신한다. 전국 각지에서 모인 극단들이 마당극은 물론 퓨전국악, 현대 서커스, 거리극 등 다양한 야외 퍼포먼스를 선보이고, 관객들은 무대와 무대를 거닐며 각기 다른 이야기와 신명을 오롯이 만난다. 가족 단위 방문객, 친구들끼리 우르르 몰려온 청년들, 동네 어르신까지 삼삼오오 모여 공연을 따라 웃음 짓는 모습은 그 자체로 또 하나의 마당극 같다.

이런 변화는 숫자로도 확인된다. 축제 기간 약 30여 개의 마당극·거리극이 이어지고, 각종 시민 체험 부스와 직접 참여형 무대가 늘면서 참여자 연령 폭도 넓어졌다. 아이들은 전통 놀이를 배우고, 청년은 자유로운 연극에 몰입하며, 어르신들은 옛 마을 축제를 회상한다. 남녀노소 누구나 “나도 무대의 주인공이 된다”는 실감에 젖는 순간이다.

전문가들은 이런 흐름을 ‘살아 있는 거리 예술’로 읽는다. 축제에 참여한 한 지역 예술가는 “마당극의 본질은 결국 사람과 사람을 연결하는 흥에 있다”며, “관객이 단순한 손님이 아니라 이야기를 함께 만드는 주체가 되는 순간, 예술은 일상과 하나가 된다”고 표현했다.

현장에서 마주한 관객들도 비슷하게 느낀다. “공연만 보는 게 아니라, 시장을 같이 둘러보고 토속 먹거리도 맛보니 옛 정취가 물씬 난다”며, “이제 축제는 예술을 ‘관람’하는 일이 아니라 내 삶 안으로 들이는 체험이 됐다”고 고백한다. 축제 공식 SNS엔 “올해도 가족들이랑 꼭 간다”, “서울보다 더 특별한 문화 축제”라는 댓글이 줄을 잇는다.

마당극 포럼 등 진지한 예술 담론의 장도 올해 축제의 의미를 더한다. 전문가, 시민, 그리고 극단이 한자리에 모여 ‘전통 공연의 미래’와 ‘마을이 사랑한 예술’에 대해 나누는 대화 속에서 지역 문화의 새로운 바람이 느껴진다. 오감은 풍성하게 채워지고, 마음은 옛 기억과 새로운 만남이 교차하는 자리다.

작고 소박한 선택처럼 시작된 이 축제는, 우리 삶에 환한 온기를 더한다. 오래 남을 이야기와 함성, 그리고 일상을 닮은 예술이 가득한 광명에서, 오늘도 누군가는 여유롭게 구경꾼이 되고, 또 다른 누군가는 주인공으로 무대에 선다. 축제는 단지 이벤트가 아니라, 삶을 연결하는 따뜻한 기호가 돼 우리 곁에 머문다.