“글로벌 신약벤처 육성”…일본, 10년간 3500억엔 투자 선언 → 한국 제약시장 자금정책 재정비 촉구

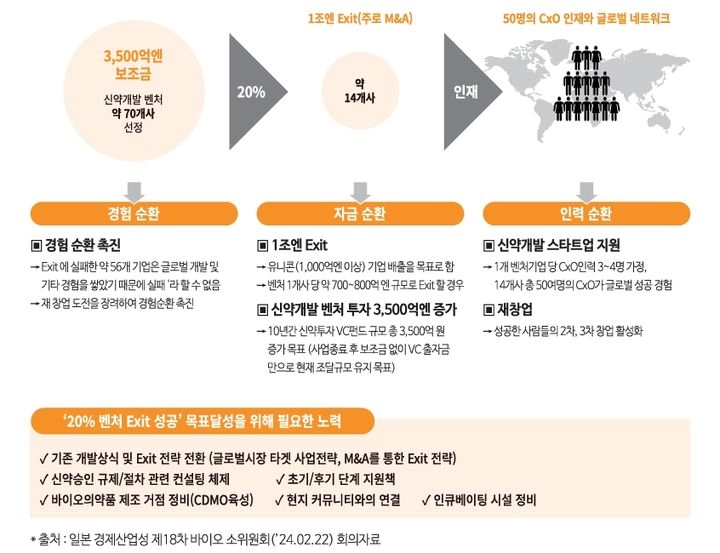

신약개발에 특화된 벤처 생태계 육성이 일본 정부 전략의 최우선 과제로 떠오르고 있다. 일본 경제산업성은 앞으로 10년 동안 3500억엔의 보조금 투입과 구체적 성장 로드맵을 공개하며, 글로벌 시장에서 통하는 신약개발 벤처 70개 지원, 그 중 20%의 성공적 엑시트(IPO 또는 인수합병) 모델 구축을 공식 목표로 내세웠다. 업계에서는 이번 정책방향을 ‘신약벤처 투자 선순환 경쟁’의 분기점으로 보고 있다.

일본 경제산업성이 최근 제시한 ‘신약 개발 벤처 생태계 정비’ 방침에 따르면, 신약 개발에서 가장 큰 난제로 꼽히던 대규모 자금조달의 효율화, 사업화-임상단계별 성장전략, 그리고 연구개발 고도화가 핵심 과제로 꼽혔다. 구체적으로는 벤처창업 시 국내 인재풀·노하우를 결집하고, 대형 자금조달을 일상화하며, IP(지식재산권) 기반 수익모델을 체계화하는 한편, 스타트업 시기부터 미국시장 타깃 성공모델 구축, 글로벌 VC(벤처캐피탈) 활용, 해외임상 가속화를 지원할 계획이다.

특히 후기 임상 및 엑시트(자금회수) 단계에선 M&A(인수합병) 및 고평가 IPO 등으로 조기자금 회수 경로를 확보, 이를 통해 양성된 최고경영자급 실무 글로벌 인재와 네트워크가 재투자-재창업 구도로 순환되는 생태계를 설계했다. 이미지캡션 =

이번 구조에서는 10년간 약 70개 신약개발 벤처가 지원을 받으며, 이중 20%인 14개 벤처가 성공적 엑시트에 도달, 1조엔 가치 창출을 겨냥했다. 엑시트 기업에서 도출되는 글로벌 경영인재는 50명 규모로 추산됐다. 업계에서는 “창업-사업화-임상-회수-재투자의 패스트트랙이 명확하다”는 평가가 나온다.

반면 국내 신약개발 생태계는 투자시장 위축, 교수 창업의 후보물질 한계, 경영 전문성 결여, 창업자 중심 지배구조 등 복합적 구조적 제약에 직면했다. 후보물질 실패 시 대안 마련이 어렵고, 객관적 경영판단이 미흡해 포트폴리오 관리 부실, 자금순환 정체, 경영위기로 직결될 수 있다는 분석이다.

국내 역시 신약 한 건 개발에 수천억원대 이상의 자금이 장기 투입되나, 국내 투자시장 규모로는 조달 한계가 반복된다. 벤처기업의 IPO 편중에 따른 자금회수 병목, 글로벌 VC·M&A 접근성 부족이 구조적으로 고착되고 있다.

전문가들은 “일본의 최근 정책진단은 한국 신약벤처 투자-성장 환경과도 닮아있다”며 “국내 제약산업도 일본 정책모델을 벤치마킹, 사업화 역량·자금조달·글로벌 진출과 회수 다각화를 적극적으로 모색할 필요가 있다”고 강조했다. 산업계는 이번 정책 변화가 실제 벤처 생태계에 신속히 연착륙할지, 그리고 국내 시장에도 유사한 구조조정이 추진될지 주시하고 있다.