“우산보다 앱을 먼저 켠다”…기상특보 시대, 날씨가 바꾸는 일상

요즘처럼 우산을 들기 전, 스마트폰으로 기상특보부터 확인하는 사람이 부쩍 늘었다. 예전엔 ‘비 온다’ 정도로 지나쳤지만, 이제는 호우경보와 폭염특보가 평범한 일상의 언어가 됐다.

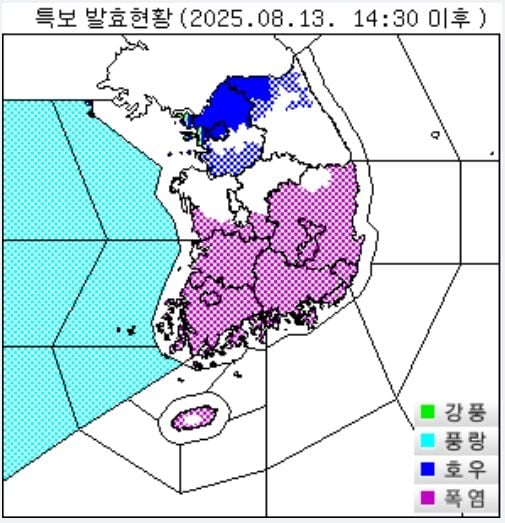

서울과 경기, 인천 등 수도권에는 연일 호우특보가 이어지고, 남부지방과 제주도엔 폭염 특보가 내려졌다. SNS엔 갑자기 쏟아진 비에 침수된 도로, 폭염을 피해 집에 머문 하루가 공유된다. “아침에 알람보다 먼저 기상청 앱을 확인한다”는 시민들도 많다. 불안한 마음에 늘 우산과 타월, 여벌 신발을 챙긴다는 직장인 김은지 씨는 “장마철이 되면 나 말고도 다들 침수 소식에 민감하다”고 털어놨다.

이런 변화는 숫자로도 확인된다. 최근 몇 년간 호우·폭염 특보 발령 일수가 크게 늘었다. 특히 올해 8월 수도권 강수량은 평년 절반 넘는 기간 동안 호우 특보 아래에 머물렀다. 반대로 남부지방은 33도를 웃도는 폭염에 열대야까지 겹쳐 밤잠을 설치는 사람이 많아졌다. 기상청 관계자에 따르면 “여름철 일상 자체가 기상특보에 맞춰 조정되는 흐름”이라고 설명한다.

전문가들은 이 흐름을 ‘기상위기 적응 라이프’라 부른다. 한 도시환경 심리학자는 “비와 더위 자체보다, 돌발 기상 상황에 대비하는 태도가 지금의 일상을 만든다”며 “철저한 자기 관리와 보수적인 선택이 대중의 생활 습관이 됐다”고 평가했다.

댓글 반응도 흥미롭다. “올여름엔 밖에 나가는 시간이 줄었다”, “비 피해 걱정에 차량 이동을 아예 포기했다”는 체험담, “날씨는 공포가 아니라 습관이 됐다”는 말까지 이어진다. 그만큼 기상특보는 이젠 먼 뉴스가 아니라, 누구에게나 가까운 생활의 일부로 자리 잡았다.

작고 사소한 날씨 변화에 귀를 기울이는 요즘. 기상청의 한마디가 나의 하루 계획을 통째로 흔들기도 한다. 날씨는 단지 하늘의 일이 아니라, 우리 각자의 일상 리듬을 바꾸는 새로운 기호다.