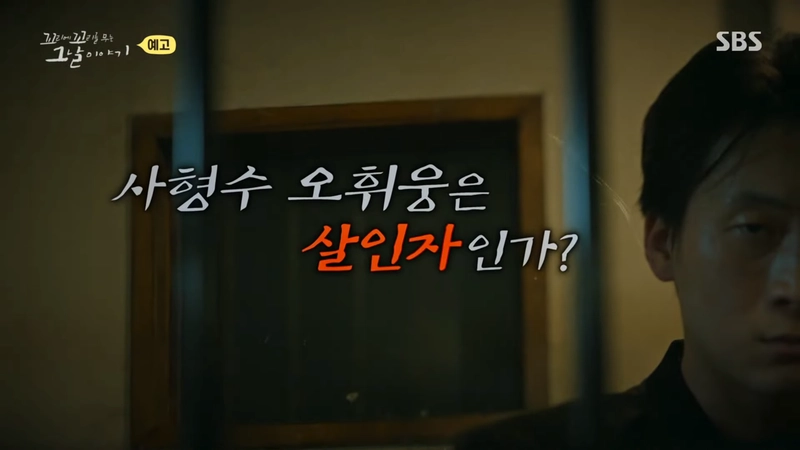

“꼬꼬무, 오휘웅 절규 재조명”…진실만 남긴 사형수→아물지 않은 의혹 깊어진다

SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'가 50년 전 한 남자의 미제로 남은 절규에 조명을 비춘다. 무표정한 어둠 속, 오휘웅이라는 이름은 아무도 해명하지 못한 억울함을 껴안은 채 지금까지도 세상을 울리고 있다. 진실과 의혹이 교차하는 그 밤, 시청자는 다시 한 번 사법의 정의란 무엇인가를 깊이 묻는다.

1974년 인천에서 발생한 일가족 살인사건. 당시 두이분은 가족 세 명이 싸늘한 주검이 된 현장을 발견했다고 주장했고, 사건 초기엔 연탄가스 중독이 의심됐다. 그러나 목을 조른 흔적, 칼로 그은 자국, 노끈으로 묶인 아이들의 모습이 드러나며 단순한 비극 이상의 실체가 감돌기 시작했다. 오휘웅의 이름이 등장한 건 주변인 진술을 통해서였다. 평소 두이분과 신흥종교에서 친분이 두텁던 오휘웅은, 늘 친절한 이웃의 얼굴로 사건의 중심에 서게 된다.

두이분과 오휘웅의 자백은 석연치 않은 틈을 남긴 채 진술마다 조금씩 달라졌다. 현장엔 어떠한 혈흔도, 지문도, 움직임의 흔적조차도 남지 않았다. 모든 것이 '말'에 달려 있었던 수사와 재판. 반전은 두이분의 극단적 선택이었다. 구치소 자살은 곧 판결문을 결정짓는 결정적 '증거'가 됐다. 오휘웅이 항변했던 무고함, 종교 집회 참석자들의 방증, 장갑흔과 손톱자국에서 보인 논리적 모순 등 비어있는 조각들은 누구도 맞출 수 없었다.

판결문은 ‘여성이 혼자 세 명을 살인할 수 없고, 두이분 자살이 공범관계 입증’이라는 논리로 나왔다. 오휘웅의 목소리는 형 집행 순간까지도 멈추지 않았다. “나를 기억해 줄 가족과 사회가 있다면, 억울하게 죽는 자 없게 해달라”는 외침은 남겨진 사회를 향한 유서로 남았다. 1심 재판장이 훗날 사형제 위헌 의견을 내게 된 배경에도 이 밤의 그림자가 깊이 깔려 있었다.

어두운 밤, 오휘웅과 두이분이 남긴 엇갈린 진실은 지금도 세월을 건너 던져진 질문이 된다. 물적 증거 없는 사형의 무게, 여성성과 편견이 얹힌 판결, 정의와 진실 사이에 선 우리의 현재가 시간을 거슬러 흐른다. 이 사건은 조갑제 기자의 리포트와 재심 변호사의 언급을 통해 꾸준히 재조명돼 왔으며, 무죄추정의 원칙이 제대로 지켜졌는지에 대한 반성이 깊은 여운처럼 번진다.

비극이 비극으로만 남지 않게, 제도의 한계를 다시 묻는 시간이 찾아온다. 오휘웅의 절규와 진실을 둘러싼 논쟁이 펼쳐질 SBS ‘꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기’는 10일 밤 10시 20분, 모두가 외면했던 사형수의 이야기를 담아낸다.