“자폐 유전체 연구 전면 부상”…한국자폐학회, 치료 전략 모색

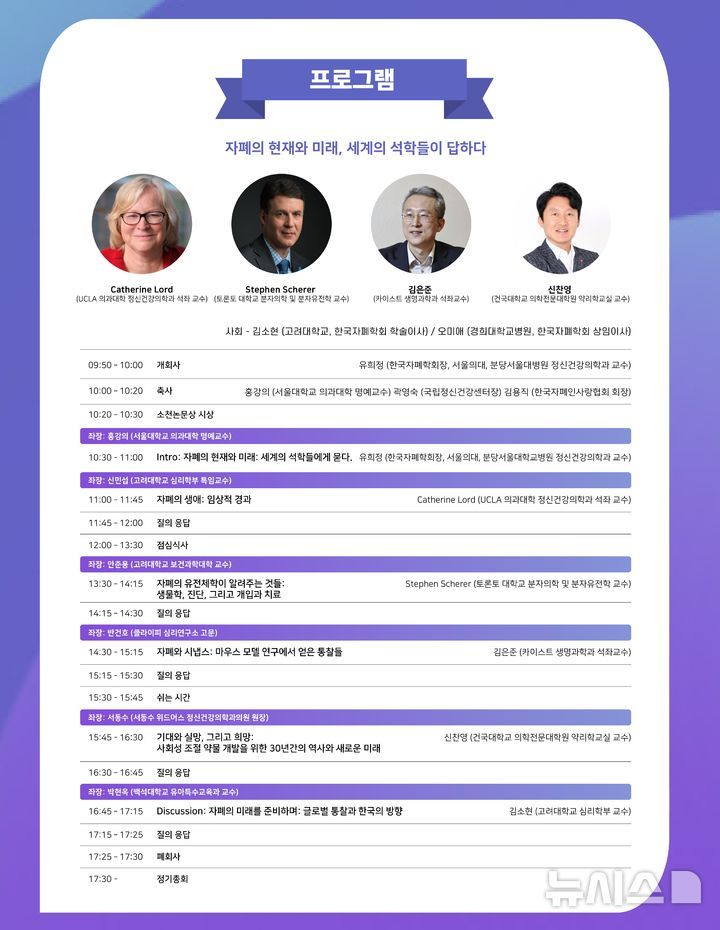

자폐 유전체 연구와 신경발달장애 치료 전략이 급격히 진화하며 자폐 스펙트럼의 진단·지원 패러다임에 변화를 예고하고 있다. 한국자폐학회는 오는 7월 6일 분당서울대병원 헬스케어혁신파크에서 '자폐의 현재와 미래: 세계의 석학들이 답하다'를 주제로 추계학술대회를 개최한다. 자폐 진단 도구의 최신 임상 성과부터 유전체 기반 맞춤 개입, 사회성 조절 신약 개발, 삶의 질 개선 전략까지 자폐 연구의 현재와 미래가 이번 행사에서 집중적으로 조명된다. 업계는 이번 학술대회를 신경발달장애 정밀의료 경쟁의 분기점이 될 수 있는 전환점으로 주목한다.

학술대회에서는 미국 UCLA 캐서린 로드 교수가 자폐의 임상 경과와 진단 도구 진보 상황을 발표한다. 자폐 진단은 과거 행동 관찰 중심에서 유전자 변이와 연관성 규명, 바이오마커 발굴 등의 정밀의료 흐름으로 진입 중이다. 캐나다 토론토대 스티븐 쉬어러 교수는 유전체 분석을 통한 진단 및 조기 개입의 과학적 근거를 제시한다. 쉬어러 교수 팀이 활용하는 차세대염기서열분석(NGS)은 개별 환자의 복합 유전자 패턴과 환경적 상호작용을 규명, 기존 통계적 접근법의 한계를 넘는 맞춤 전략을 가능케 한다는 평가다.

이어 카이스트 김은준 교수의 동물 모델(마우스 뇌 회로) 기반 신경학 연구와 건국대 신찬영 교수의 사회성 조절 신약 개발 현황이 이어진다. 최근 자폐 관련 약물 개발은 신경전달 물질·시냅스 장애 연결고리를 해명, 근본 원인 표적화로 진화하고 있다. 국내외적으로 지난 30여 년간 누적된 신약 개발 성과와 한계, 임상 적용 현장의 부담도 함께 논의될 예정이다.

글로벌 비교에서는 미국, 캐나다, 영국 주요 대학과 연구기관이 유전체·신경과학·심리학 융합 연구를 주도, 데이터 기반 개입 전략을 앞세우며 경쟁하는 중이다. 특히 영국 NHS의 국가 차원조기진단 프로젝트, 미국 NIH의 유전 기반 자폐 분류 연구 등은 한국학계에 기술적·제도적 벤치마킹 과제로 제시된다.

국내외적으로는 아직 유전체 분석·약물 임상에서 표준화·윤리·데이터 보호가 미완의 이슈다. 개인정보 유출, 연구데이터 접근권, 임상 환자 동의 체계 등과 관련해 식약처, 보건복지부 등 정책·제도 개선 논의도 병행되고 있다. '신경발달 다양성' 관점이 부상하면서 의료·복지 영역 통합지원 체계로의 전환도 주요 쟁점으로 부상한다.

전문가들은 “과학적 성과와 임상 개입의 융합이 자폐 지원 패러다임에 전기를 가져올 수 있다”고 내다봤다. 한국자폐학회 유희정 회장은 “글로벌 최신 연구와 국내 지원 체계 개편이 맞물리면 실질적 삶의 질 개선으로 이어질 것”이라는 전망을 내놨다. 산업계는 이번 학술대회에서 논의된 기술·정책 프레임이 실제 시장에 안착할 수 있을지 주시하고 있다.