“미생물 대사공학 기반 루테인”…KAIST, 고효율 생산 플랫폼 상용화 착수

미생물 대사공학 기술이 고부가가치 건강기능성 소재 산업의 공급방식을 바꾸고 있다. KAIST 연구진이 미생물 기반으로 루테인을 대량생산하는데 성공하면서, 기존 식물 추출에 의존해온 눈 건강 성분 소싱 시장에 활발한 혁신이 예고된다. 업계는 이번 발표를 ‘친환경 바이오제조 경쟁의 전환점’으로 보고 있다.

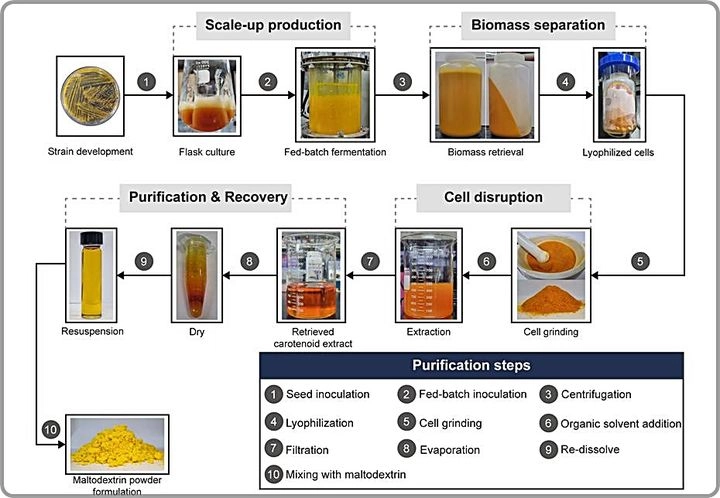

KAIST 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀은 대장균 및 산업용 안전균주인 ‘코리네박테리움 글루타미쿰(Corynebacterium glutamicum)’에 루테인 합성 대사경로를 구현했다. 특히 이 과정에서 주요 병목이던 대사반응을 혁신적으로 개선하기 위해 전자 채널링(electron channeling) 전략을 도입했다. 전자 채널링은 특정 효소 사이의 전자가 빠르게 전달되도록 경로를 최적설계하는 미생물 대사공학의 첨단 기술이다.

이번 연구는 병목 단계의 효소를 최적 배열하는 단백질 스캐폴드( scaffold ) 시스템까지 구축해 효소 간 입체적 거리를 제어했고, 이는 효소 주변 기질과 전자의 농도를 높여 루테인 생산 흐름을 증폭시켰다. 대표적 바이오매스 원료인 포도당을 주 원료로 써 생산 효율성과 친환경성을 동시에 잡은 것도 특징이다.

연구팀이 확립한 공정은 54시간 만에 1.78g/ℓ, 시간당 32.88㎎/ℓ의 루테인을 산업용 미생물에서 직접 생산하는 데 성공했다. 이는 식물이나 미세조류에서 추출하던 기존 방식에 비해 훨씬 빠르고, 부산물 저감 및 대량생산에 유리한 경쟁력을 가진다. 업계에서는 “대한민국 바이오공학 분야의 원천 소재 경쟁력을 높이는 결정적 계기가 될 것”이라는 반응도 나온다.

글로벌 루테인 시장은 최근 건강기능식품 뿐 아니라 식품, 화장품, 의약품 등으로 수요가 다변화되며, 친환경·합성대체형 공정에 대한 요구가 높아지고 있다. 미국, 유럽 등에서는 식물 기반 한계와 안정적 공급 문제를 바이오 플랫폼으로 보완하는 흐름이 빨라지고 있다. 이번 성과는 KAIST 교원창업기업 ‘실리코바이오’를 통한 기술 상용화 추진과 함께, 국내외 산업계의 협업 확대 및 플랫폼 기술 수출에도 파장을 미칠 것으로 보인다.

제조용 미생물은 세계적으로 GRAS(Generally Recognized As Safe, 안전한 균주) 등 식품 및 건강소재 규제 기준을 따라야 하며, 미국과 유럽에서는 이미 바이오 공정 제품의 안정성·표기·추적 시스템을 강화하는 중이다. 한국에서도 식약처 등 관련기관의 안전성 검증과 트랙레코드 확보가 상용화의 핵심 과제가 되고 있다.

전문가들은 “기존 식물 원료 공급의 구조적 한계를 대체할 첫 친환경 바이오공정 사례”라고 평가하며, “기술의 기술이전, 글로벌 진출, 적용 품목 확대 등에서 신속한 제도적 지원이 연계돼야 실질적인 산업 전환이 가능할 것”이라고 강조하고 있다. 산업계는 이번 기술이 실제 시장에 안착할 수 있을지 주시하고 있다.