“초미세먼지 산화독성 AI 예측”…GIST, 망간 등 핵심 유해성 진단 모델 개발

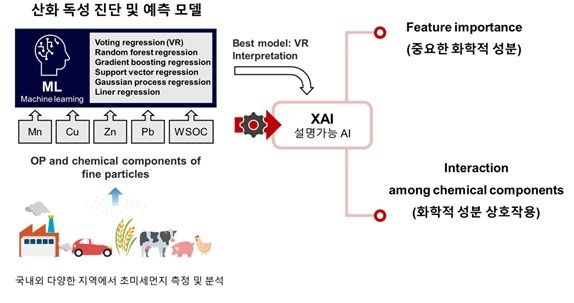

초미세먼지의 실제 유해성을 정밀 진단할 수 있는 인공지능(AI) 예측 기술이 공개돼 국민 건강 보호와 정책 개선에 역할이 커질 전망이다. 30일 광주과학기술원(GIST) 환경·에너지공학과 박기홍 교수 연구팀은 초미세먼지(PM2.5)의 화학적 성분 자료를 기반으로 산화독성을 예측하는 AI 모델을 개발했다고 밝혔다.

연구팀은 단순히 초미세먼지 농도만으로는 건강에 미치는 영향을 설명하기 어렵다는 점에 주목, 인체 내 활성산소 생성을 유발할 수 있는 ‘산화잠재력(OP)’을 건강위험 지표로 제시했다. 산화잠재력이 높을수록 호흡기, 심혈관계 등 인체에 미치는 유해 가능성이 크다는 설명이다.

이번 AI 예측 기술은 한국과 중국의 도심, 농촌 등 다양한 환경에서 수년간 수집한 초미세먼지의 농도와 화학 성분, 산화 독성 데이터를 기반으로 학습됐다. 연구진은 농도와 성분만 입력하면 산화독성 수치를 정밀하게 산출해내는 최적의 알고리즘 도출에 성공했다.

특히 설명 가능한 인공지능(XAI) 기법을 활용해 초미세먼지 내 망간(Mn)이 산화독성을 크게 높이는 핵심 성분임을 확인했다. 이 과정에서 일부 물질은 상호작용을 통해 유해성이 완화되는 현상도 함께 밝혀냈다.

박기홍 교수는 “초미세먼지의 산화독성 예측을 통해 건강 위험을 정밀 진단하고, 미세먼지 정책의 근거 자료로 활용할 수 있다”며 “향후 새로운 건강위험 지표 개발과 정책 입안에 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

이번 연구는 박 교수가 지도하고 이승혜 박사과정생 등이 참여했으며, 국제학술지 ‘저널 오브 해저더스 머터리얼즈(Journal of Hazardous Materials)’에 11일 온라인 게재됐다.

시장 일각에서는 해당 기술이 향후 미세먼지에 의한 산화스트레스 관련 질환 예측과 맞춤형 예방책 마련에도 파급력을 발휘할 것으로 본다. 정부는 인공지능 기반 환경·보건 분야 혁신 추진과 더불어, 건강 위험 평가 체계 개선에 연구 결과를 반영할 가능성에 주목하고 있다.

향후 정책 방향은 미세먼지 오염도뿐 아니라 성분 및 농도별 건강위험 예측체계 강화에 따라 변화할 전망이다.