“꼬꼬무 밀실살인 단서 앞 멈춘 어둠”…이승협, 분노 삼킨 진실→인간 심연의 질문

촘촘히 엮인 밤, ‘꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기’ 속 이승협의 눈빛엔 분노와 경계가 교차했다. 화면 위로 어린 아이와 엄마를 감싸 안았던 손끝, 그리고 끝내 움켜쥔 종잇조각이 슬픔을 파고들었다. 지난 20년간 잊히지 않은 거여동 밀실 살인사건은, 우리가 믿어온 평범한 일상의 취약함을 낱낱이 드러내며 시청자의 마음에 깊은 파문을 남겼다.

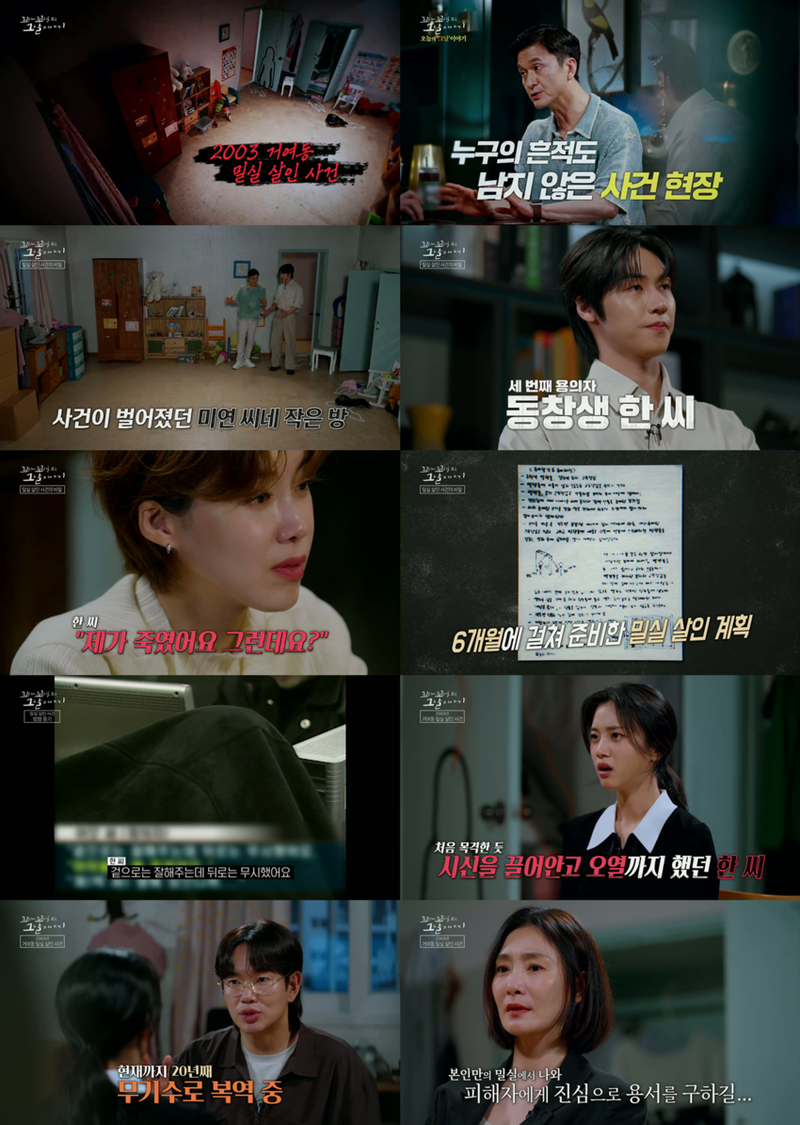

2003년 서울 거여동의 조용한 아파트 한편, 세 구의 시신이 발견되던 순간부터 프로그램은 진실의 조각을 더듬었다. 젊은 엄마와 두 아이의 덧없는 이별, 잠긴 문과 창문 너머 미처 풀리지 않은 메모 한 장이 단서의 실마리가 됐다. 극단적 선택으로 치부하던 경찰의 의심은 이승협·박효주·홍화연 등 이야기꾼 앞에서 점차 다른 방향을 향했다. 종잇조각이 품은 엄마의 마지막 메시지는 가족을 지키려던 사투의 상징과도 같았다.

알려진 동창, 아이들에게 ‘이모’로 불렸던 한 여성의 출입 기록이 드러나며 수사의 물길은 급격히 선회한다. 범인은 가방에서 잘라낸 페트병 조각까지 미리 준비했으며, 현관 열쇠와 밀실의 구조적 허점을 이용해 완전범죄를 시도했다. 그러나 침대 매트리스 아래 숨겨진 범행 계획서와 테이프, 그리고 엄마가 마지막까지 움켜쥐었던 그 작은 메모 한 장이 계획의 허점을 드러냈다. 이승협은 "진짜 계획적이다"라며 치밀한 악마성에 경악했고, 박효주는 "사람이 아니야"라 분노를 삼켰다.

프로파일링을 맡은 권일용은 범인의 나르시시즘과 피해의식, 그리고 오랜 분노를 지목했다. 피해자 가족과의 얽힌 관계, 6개월간 준비된 범행의 치밀함까지 낱낱이 밝혀지는 과정에서 홍화연은 "얼마나 무서웠을까"라고 아픔을 전했다. 엄마는 아기를 안고 끝까지 손을 놓지 않으려 한 채 끝내 자신의 손에도 멍 자국을 남겼고, 그 절규는 모성의 마지막 혼신이었다. 범인이 만들어낸 완벽에 가까운 밀실조차 무너진 것은, 결국 엄마의 절실한 메시지 한 장 때문이었다.

방송이 끝난 후, 영화보다 현실이 더 냉혹하다는 시청자 반응이 이어졌다. "아기 지키려다 돌아가신 게 안타깝다", "어린 아이에게까지 손댈 수 있냐"는 탄식이 빗발쳤고, “나르시시즘 때문에 이런 비극이 생긴다”는 교차된 공감이 공간을 메웠다. 홍화연은 마지막으로 "더불어 살아가는 태도가 필요하다"고 당부하며, 사람들이 가진 내면의 어둠에 한 줄기 빛이 돼줄 작은 메시지를 남겼다.

누구든 친구가 될 수 있고, 누구도 완전히 알 수 없는 인간의 경계. ‘꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기’는 매주 목요일 밤 10시 20분, 세상의 침묵 너머 깊은 이야기와 삶의 민낯을 마주한다.