“글로벌제약사 R&D 1조 돌파”…국내 임상·인재 양성 가속화

글로벌 제약사의 국내 연구개발(R&D) 투자가 꾸준히 확대되며, 지난해 관련 투자액이 1조원을 돌파했다. 의료 인프라와 정부 육성 정책을 등에 업고, 한국이 글로벌 임상·R&D 허브로 부상하는 과정에서 산업계의 파급력이 커지고 있다. 산업계와 의료계는 이번 투자 확대를 글로벌 임상·신약개발 경쟁의 분기점으로 평가하고 있다.

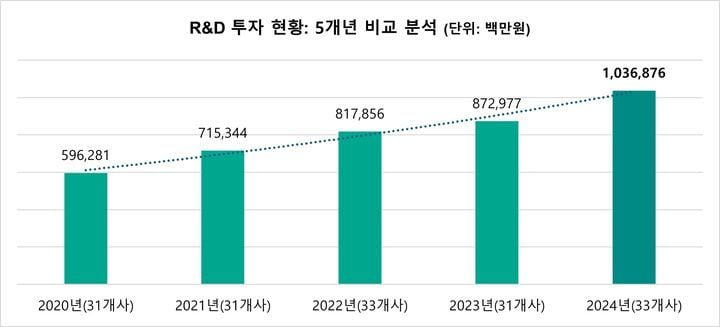

한국글로벌의약산업협회(KRPIA)가 30일 발표한 ‘2025년 KRPIA 연구개발 및 투자현황 보고서’에 따르면, 작년 국내 진출 33곳 글로벌 제약사의 임상연구 투자 규모는 1조369억원으로 집계됐다. 이는 전년 대비 18.8% 늘어난 수치로, 최근 5년간 연평균 14.8% 성장을 이어온 것으로 나타났다. R&D 투자 중 임상 단계 의약품 개발 비용이 전체의 42.9%에 해당하는 4452억원으로 가장 큰 비중을 차지했다.

특히 항암제와 희귀질환 치료제 영역이 두드러졌다. 2023년 기준 항암제 임상연구는 전체의 69.4%인 974건을 차지했고, 희귀질환 치료제 임상은 13.1%(184건)에 달했다. 최근 5년간 연평균 성장률이 항암제 5.7%, 희귀질환 10.1%로 높게 나타난 것은 국내 임상 연구가 질적 고도화로 접어든 신호로 해석된다. 지난해 국내 총 임상연구 건수는 1691건으로, 전년 대비 소폭(1.9%) 감소했으나 최근 5년 누적 연평균 3.1% 성장으로 견조한 흐름을 이어가고 있다.

임상에 직접 참여한 환자 수도 2만2696명으로 전년보다 10.3% 증가했다. 3상 임상연구는 667건으로 전년 대비 3.6% 늘어나 각 단계 중 가장 높은 성장세를 나타냈다. 글로벌 제약사의 R&D 투자는 단순한 자본 유입을 넘어, 고급 연구인력 양성과 고용 창출에도 직접적인 효과를 주고 있다. R&D 활동 인력은 2470명, 이 중 임상연구가 52.6%를 차지하며 5년 연속 증가세를 기록 중이다.

그럼에도 최근 한국의 글로벌 임상연구 점유율은 6위로 한 계단 내려앉고, 서울 역시 도시별 임상연구 1위 자리를 중국 베이징에 내줬다. KRPIA는 경쟁력 유지를 위한 제도적 보완책으로 임상연구 참여 절차 간소화, 분산형 임상연구(DCT) 제도화, 혁신 신약의 급여 및 약가 결정 제도 개선을 주요 과제로 제시했다.

업계 전문가들은 “한국의 연구 인프라와 인재 기반이 글로벌 신약 경쟁을 견인하는 요소지만, 절차 혁신과 임상 생태계 고도화가 병행돼야 실질적 글로벌 임상 허브로 자리할 수 있다”고 진단했다. 산업계는 이번 기술 진전과 제도 개선 논의가 실제 시장에 안착할지 주목하는 분위기다.