“단 하나의 패킷이 통신 마비”…KAIST, 글로벌 스마트폰 모뎀 취약점 확인

스마트폰 통신을 단 한 번의 조작된 무선 신호만으로 완전히 마비시킬 수 있는 취약점이 국내 연구진에 의해 확인됐다. KAIST와 경희대 연구팀은 직접 개발한 분석 기술로 애플, 삼성전자, 구글, 샤오미 등 주요 제조사의 15종 상용 스마트폰을 시험한 결과, 11개 치명적 취약점을 검출해 글로벌 보안 시장에 경종을 울리고 있다. 전문가들은 단순 스마트폰을 넘어 저가형 단말, 사물인터넷(IoT) 기기, 5G 네트워크까지 피해가 확산될 수 있는 ‘통신 보안 경쟁의 전환점’으로 평가한다.

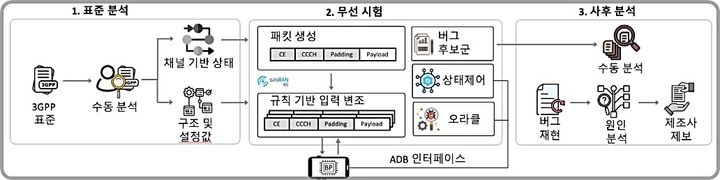

연구팀은 2024년 6월 25일 자체 설계한 ‘LLFuzz’ 프레임워크를 동원해 스마트폰 통신모뎀 하위 계층에서 소프트웨어 결함을 자동 탐지했다. 15종 상용 단말에 대해 단 하나의 변조된 무선 패킷을 송신, 수신된 스마트폰의 모뎀이 즉시 크래시(동작 멈춤)되는 현상을 영상으로 공개했다. 이 중 7개 취약점은 CVE(일반 취약점·노출)로 공식 지정돼 세계 제조사에 긴급 패치가 진행 중이다.

연구의 핵심은 기존 보안 연구가 주로 NAS·RRC 등 상위계층에 집중해온 것과 달리, 암호화·인증이 적용되지 않는 모뎀 하위계층(RLC, MAC, PDCP, PHY)의 전이 및 오류 처리 로직에 공략점을 찾은 점이다. 연구팀 설명에 따르면 LLFuzz는 3GPP 국제표준 기반 기계와 실제 단말기의 반응 차이를 동적으로 비교, “실제 오작동을 유발하는 오류만 정밀 도출”하는 점이 기존 사전정의 실험(conformance test)과 구별된다.

실험은 3G/4G LTE/5G 네트워크 환경에서 진행됐으며, 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 장비를 사용해 악의적 패킷(malformed MAC packet) 삽입 시 기존 정상 전송이 즉각 중단되고, 이내 이동통신 신호가 완전히 소실되는 현상을 확인했다. 주요 취약점은 실제로 암호화·인증이 구현되지 않은 하위계층 특성상, 원격에서 임의 신호만으로도 단말기가 정상적으로 수용한 뒤 동작 오류를 일으키는 구조적 한계에서 비롯됐다.

연구팀은 “문제가 된 모뎀 칩은 프리미엄 스마트폰은 물론 저가형 단말과 태블릿, 스마트 워치, 각종 IoT 기기까지 적용돼 있어, 사용자 피해 범위가 매우 넓다”고 강조했다. 또한 기존에 공식적으로 공개·통제된 7개 외에도, 아직 세부정보가 비공개된 신규 취약점 4건이 애플 등 글로벌 제조사에 보고돼 CVE 부여·패치가 순차 진행되고 있다.

글로벌 시장에서는 이미 해외 업체 간 5G 네트워크, 사물인터넷용 보안 표준화 경쟁이 가열되는 추세다. 미국, 유럽, 일본 등도 기기 보안 내재화 및 OTA(Over-the-Air) 취약점 진단 체계 구축에 주력하고 있다. 반면 국내외 모두 이동통신·모뎀 보안의 경우, 정상치 검증 위주 정합성 테스팅은 표준화돼 있지만, 비정상 상황·오류 패킷 유입에 대한 체계적 보안 기준은 부재한 상황이다.

연구팀은 “기존의 사전정의 테스트만으로는 실제 취약점의 상당수를 탐지하지 못하며, LLFuzz와 같이 표준과 실기기 반응의 동적 비교를 통한 ‘보안 테스팅의 표준화’가 시급하다”고 강조했다. KAIST 측은 LLFuzz 도구를 활용해 5G 하위계층 보안점검을 확장하고 있으며, LTE·5G 상위계층 테스트 제품도 개발 중이다.

특히 이번 성과는 스마트폰을 넘어 기기의 ‘통신 엔진’ 자체 보안 강화가 정보통신 인프라 전체의 안정성에 직결됨을 보여준다. 실제 연구 결과는 사이버 보안 분야 세계 최고 학회인 유즈닉스 시큐리티 2025에서 공개된다. 전문가들은 “지능화되는 이동통신, IoT 환경에서 보안 취약점 관리 체계가 업계 경쟁 순위를 좌우할 수 있다”며 “단말, 네트워크, 서비스 전체를 교차 진단하는 보안 표준화 동향이 가속화될 전망”이라고 내다봤다. 산업계는 이번 기술이 실제 시장에 안착할 수 있을지 주시하고 있다.